40年,我们一起走过 ——《读者》插图大型线上文献展 应金飞 卷

40年,我们一起走过

——《读者》插图大型线上文献展

游离于文学与图像之间

应金飞

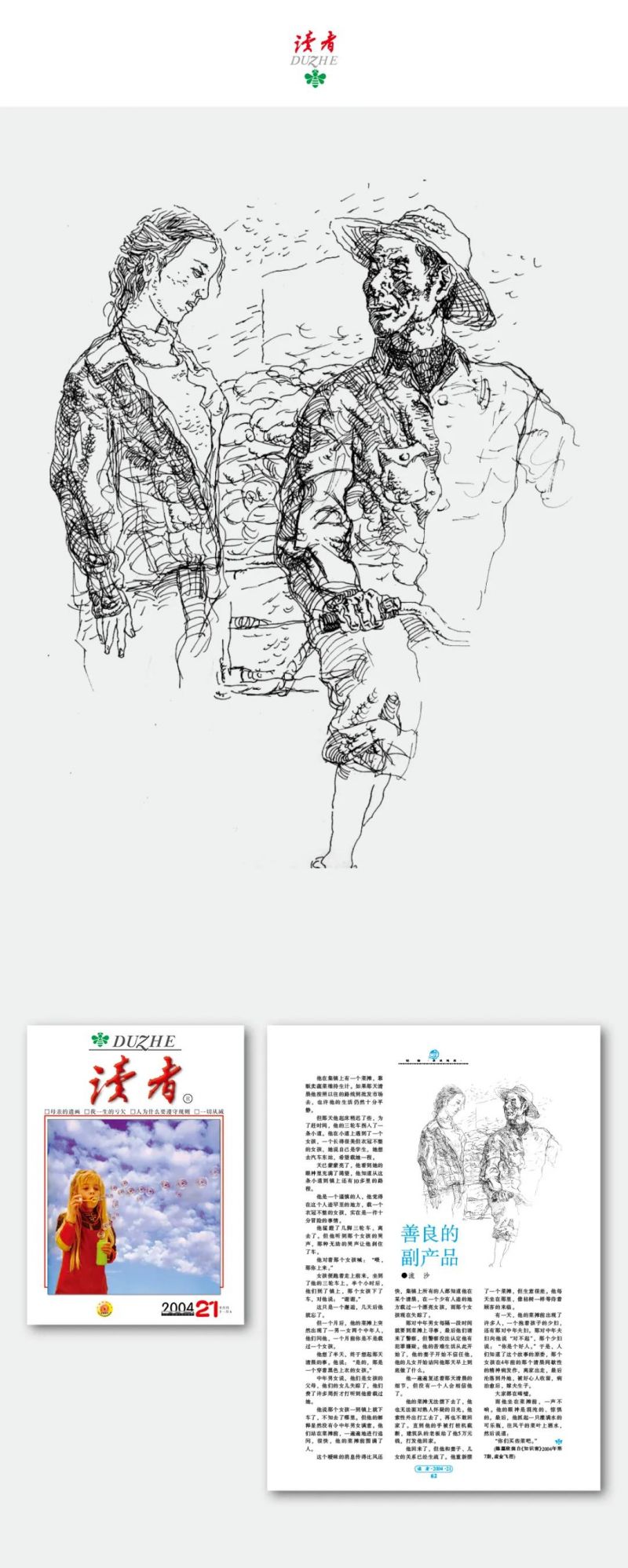

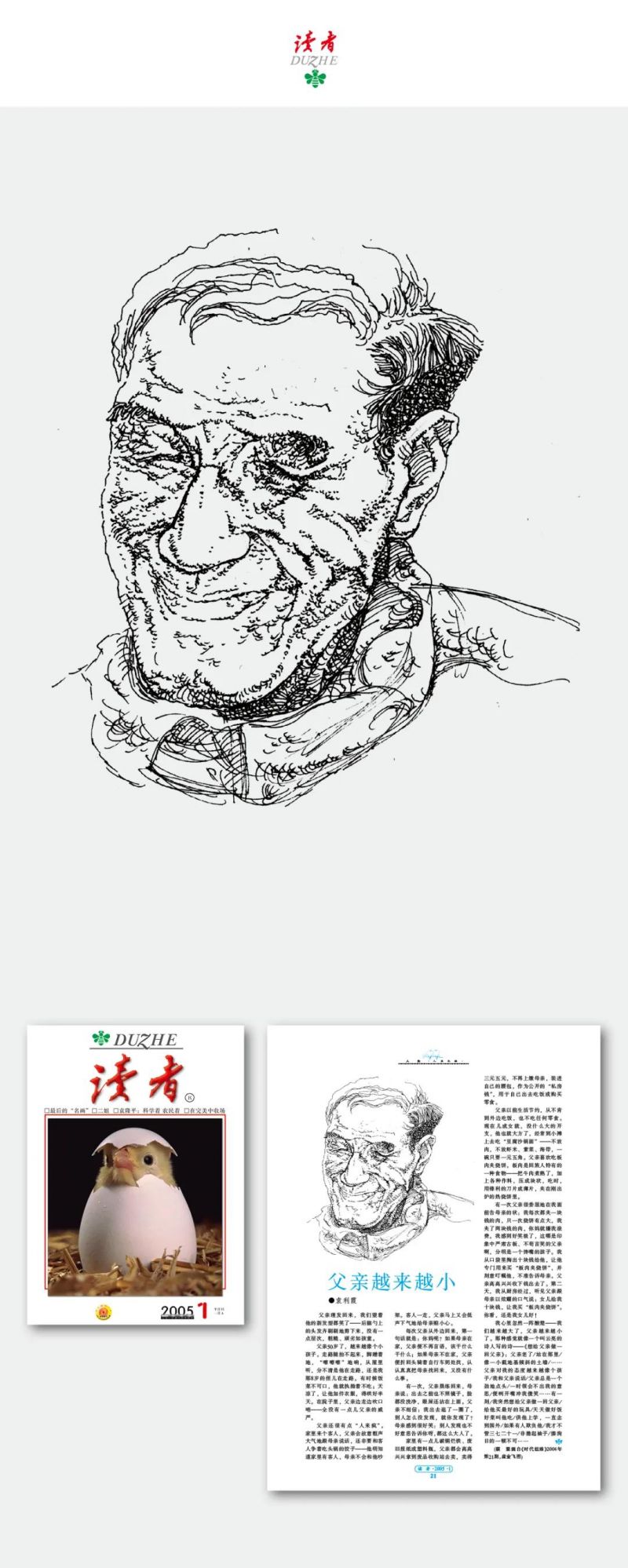

2003年前后,那时的我刚研究生毕业,毕业论文《可转换与不可转换》的核心便是关于图像思维与文字思维交叉转换的探讨,研究的对象正是插图。于是,我应邀为《读者》进行创作,并在此后近两年时间里进行了合作。

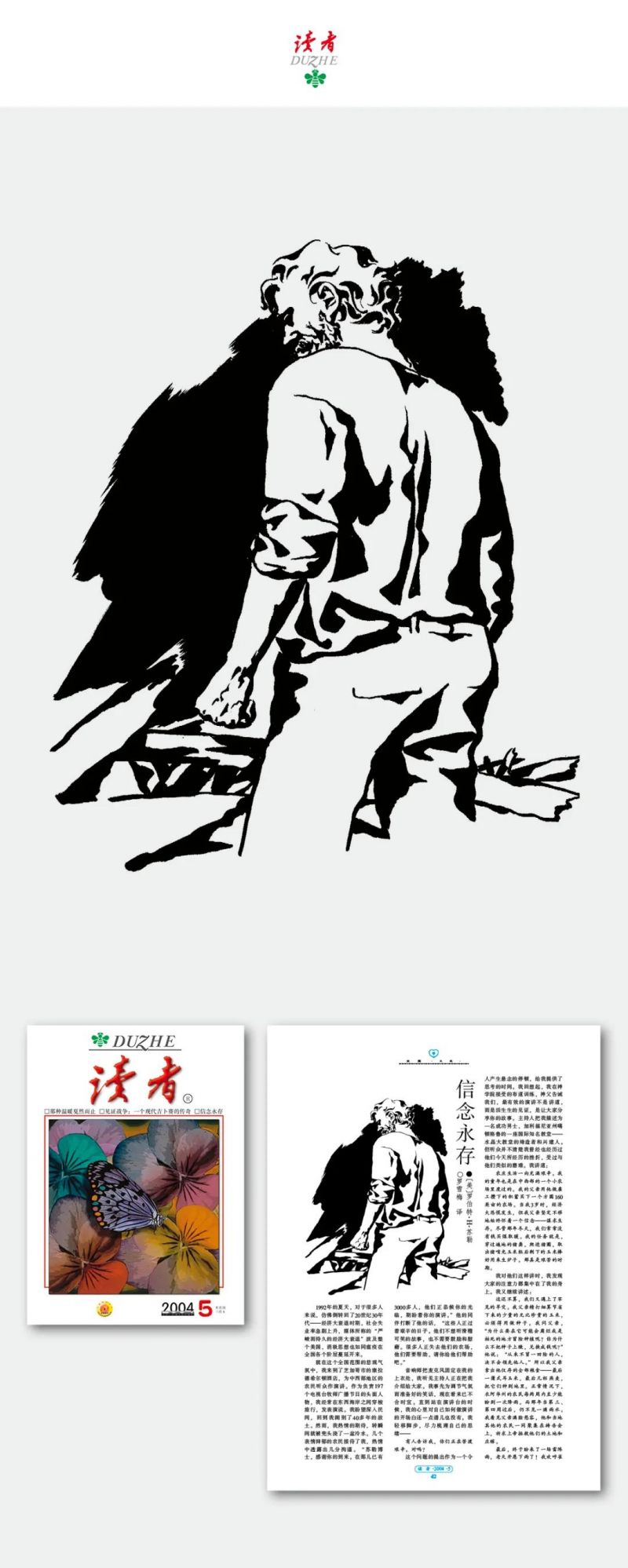

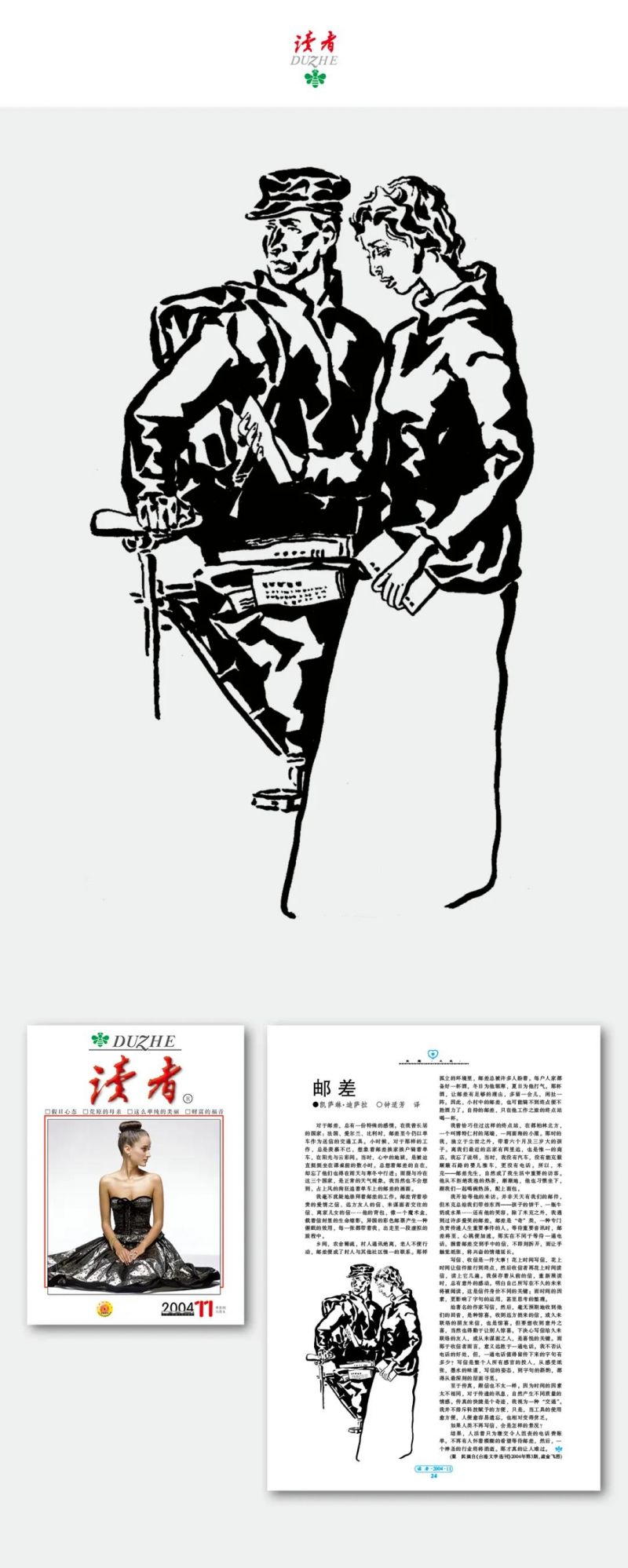

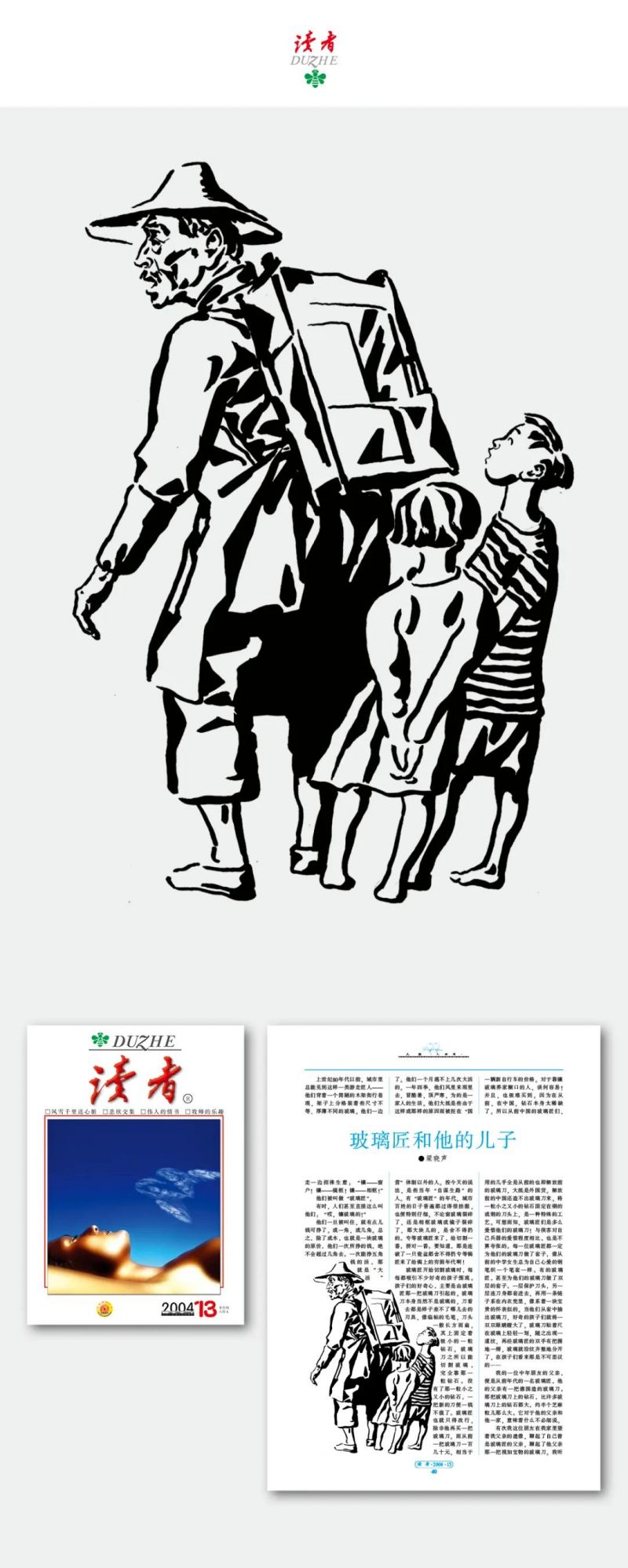

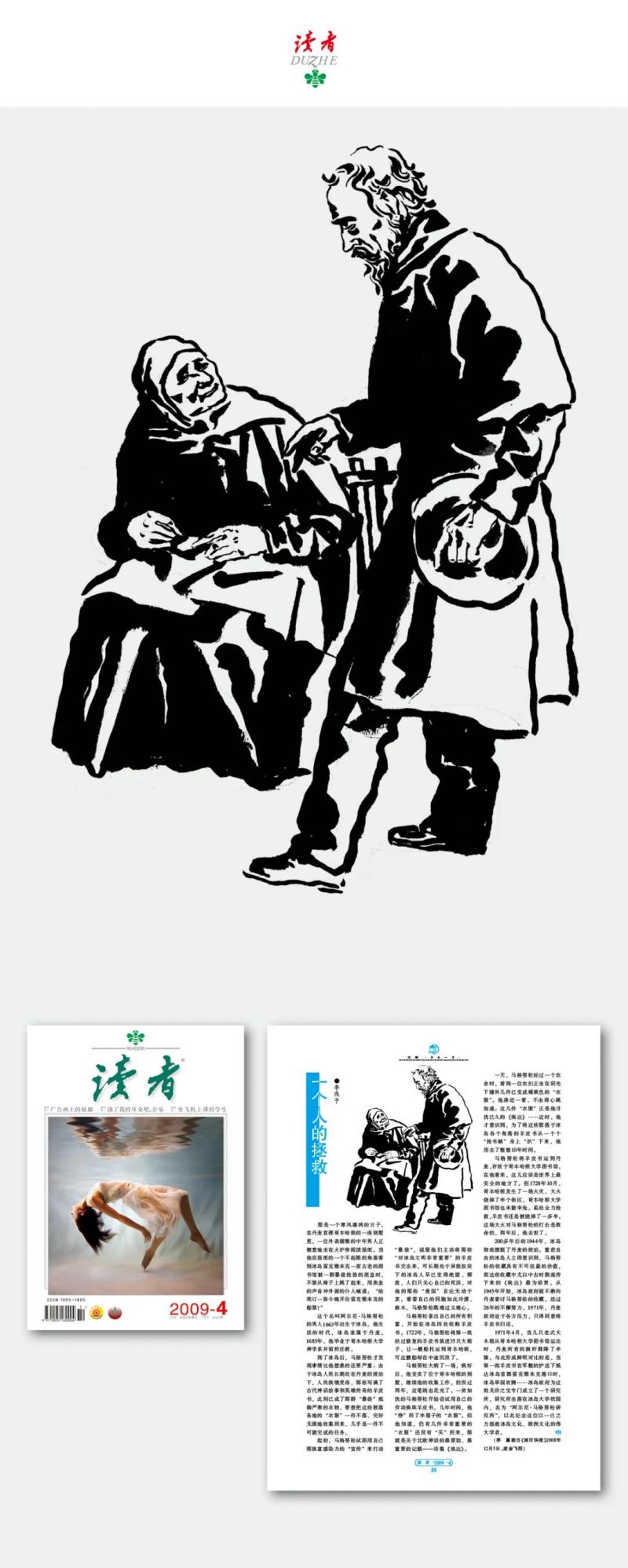

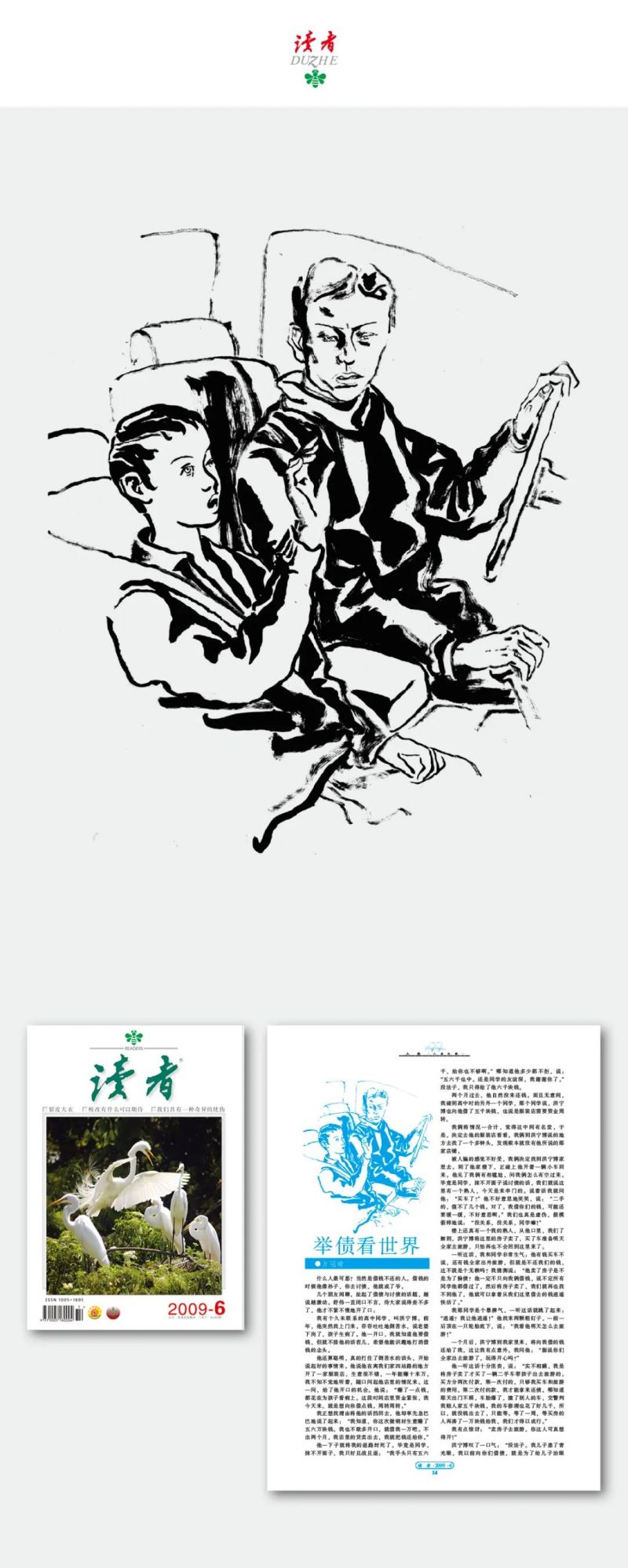

《读者》是一本受众群体庞大的综合类杂志,在海内外读者中有着深远影响,具有很高的知名度,其中插图作品更是令人印象深刻。我以毛笔为主要创作工具,扫描后再以电子邮件的方式发给编辑。

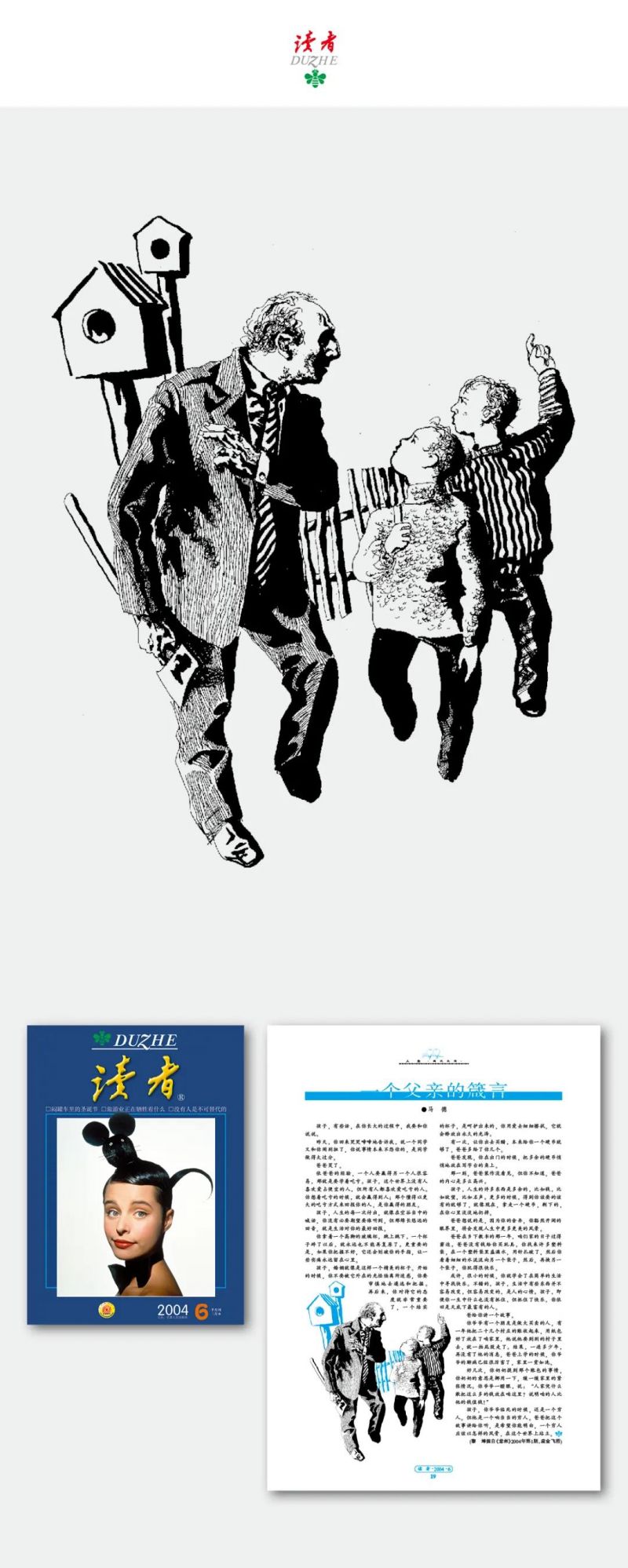

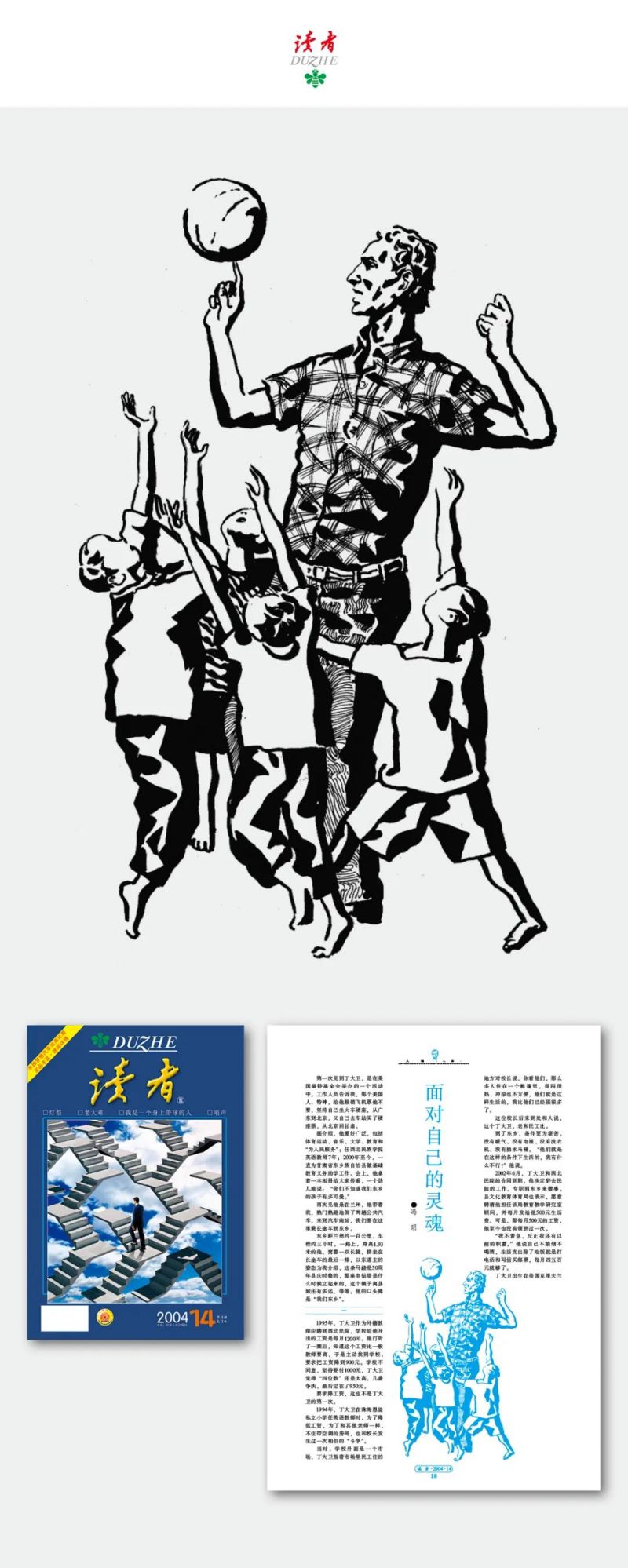

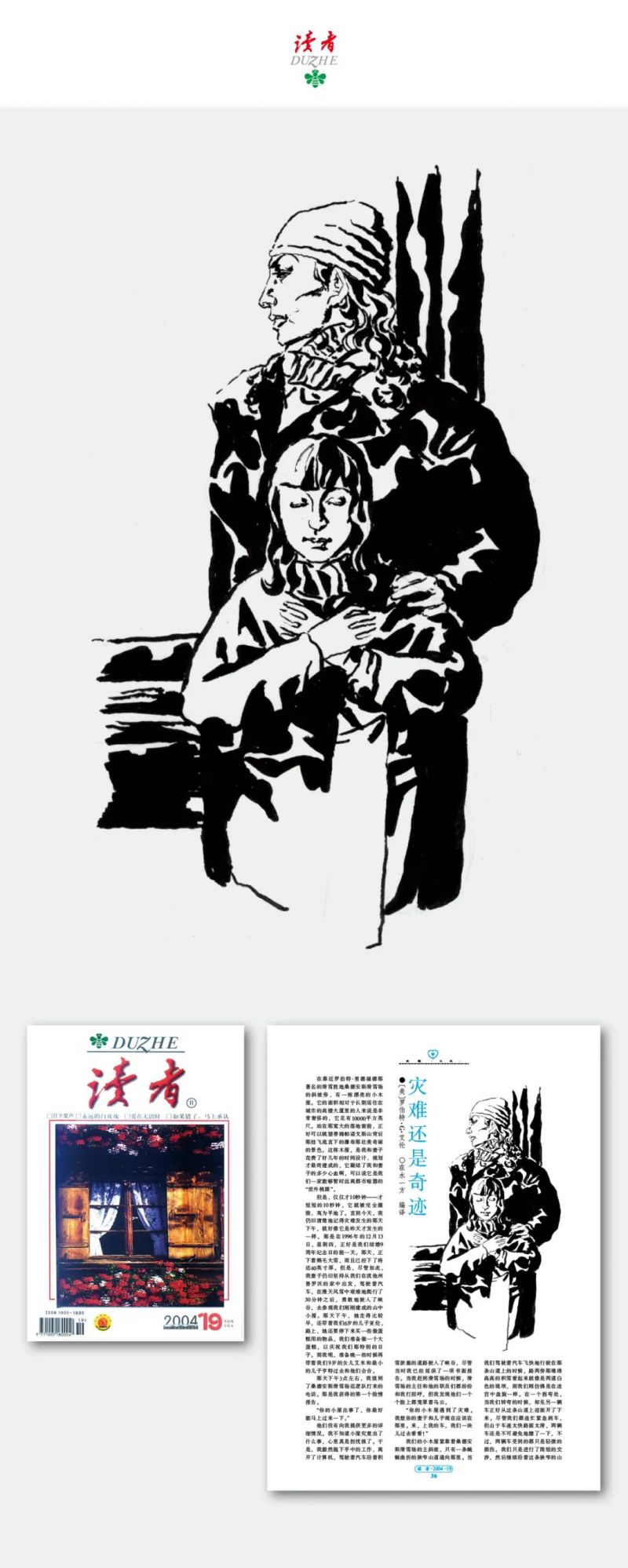

画插图是一件非常有趣但又不容易的事情,对创作者的想象思维和造型表达能力极为考验,既不能画成文字的说明图,又不能脱离文字精神,因此插图创作解决的主要问题,便是处理好语言艺术转换为视觉艺术的关系。选择将文章的哪一部分进行插图创作,创作时对文章所包含的地域、历史、文化的还原度,以及情境演绎的合理性、运用道具的真实性,都对创作者的知识结构有着有很高的要求。因此,一幅看似简单的插图,其实需要做大量的功课,甚至比一般创作还要复杂。

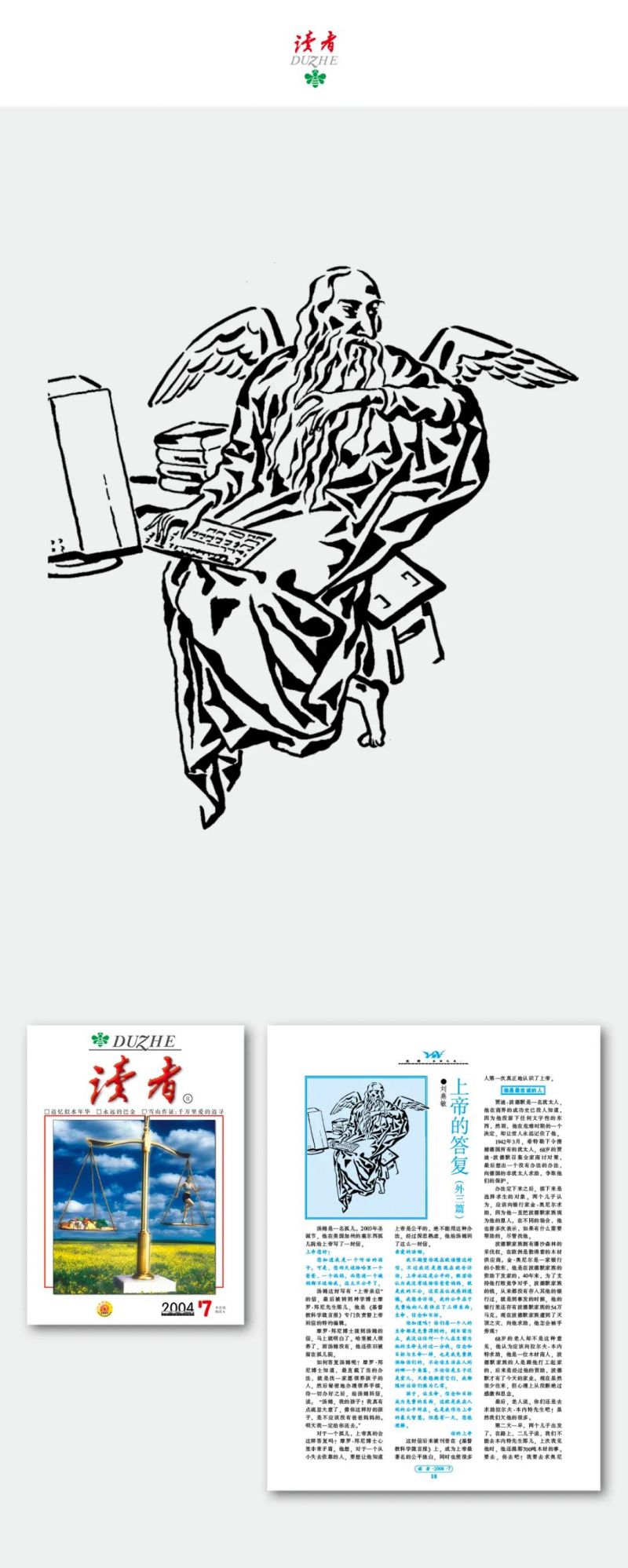

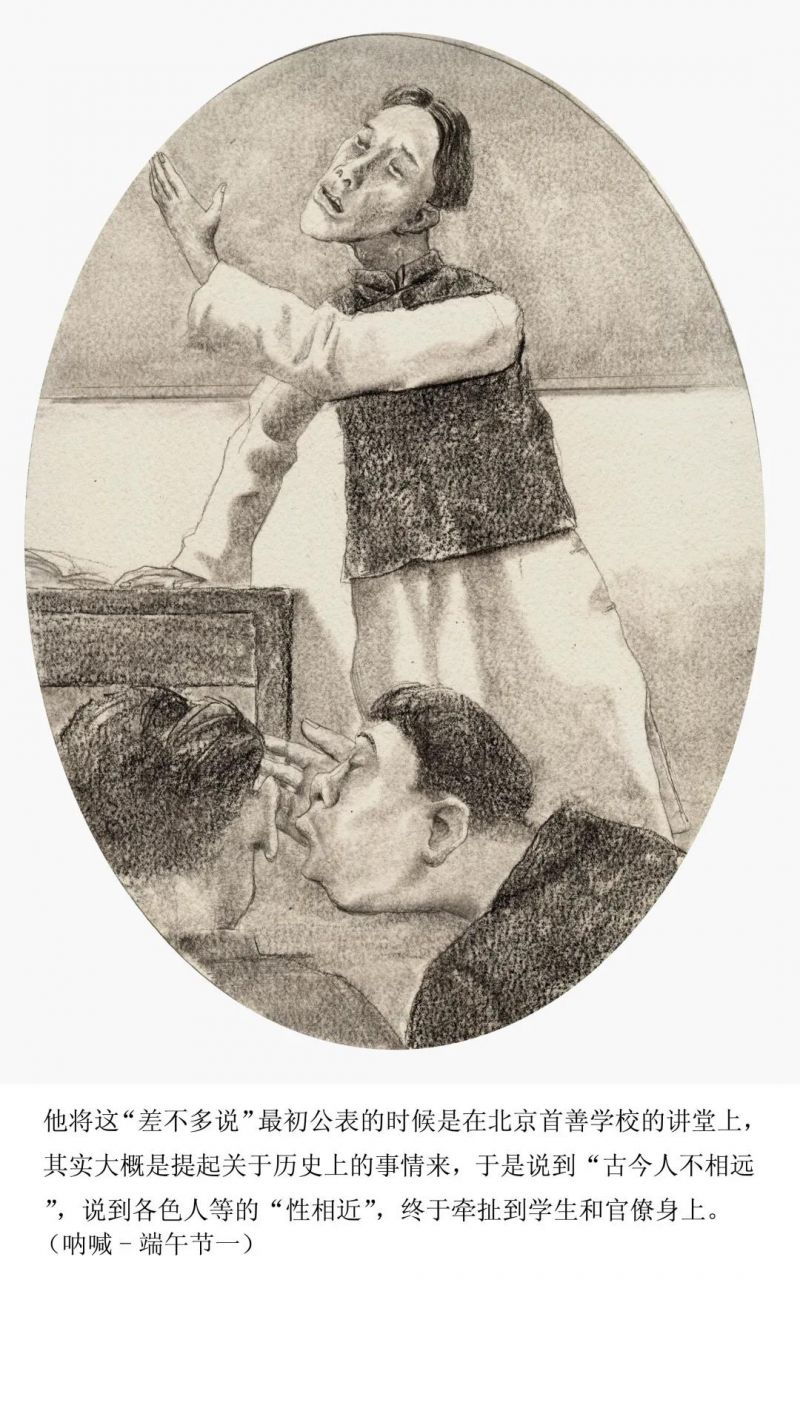

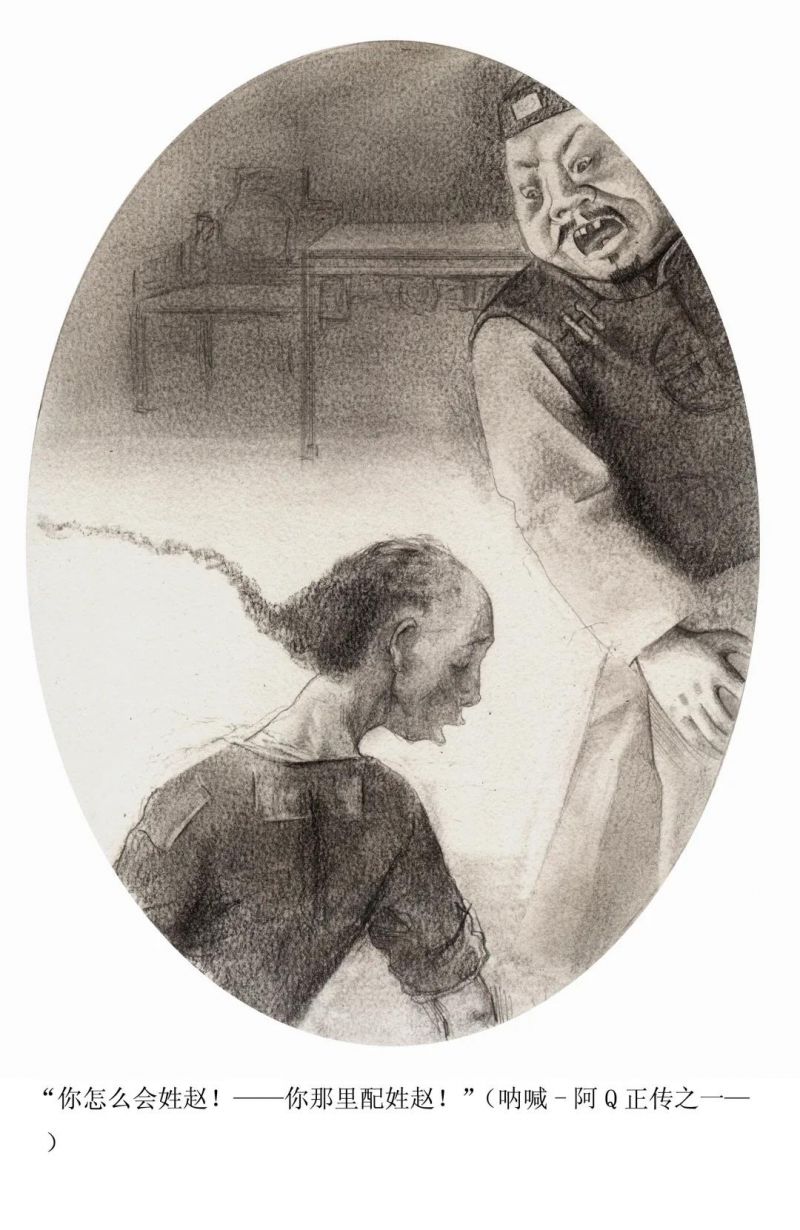

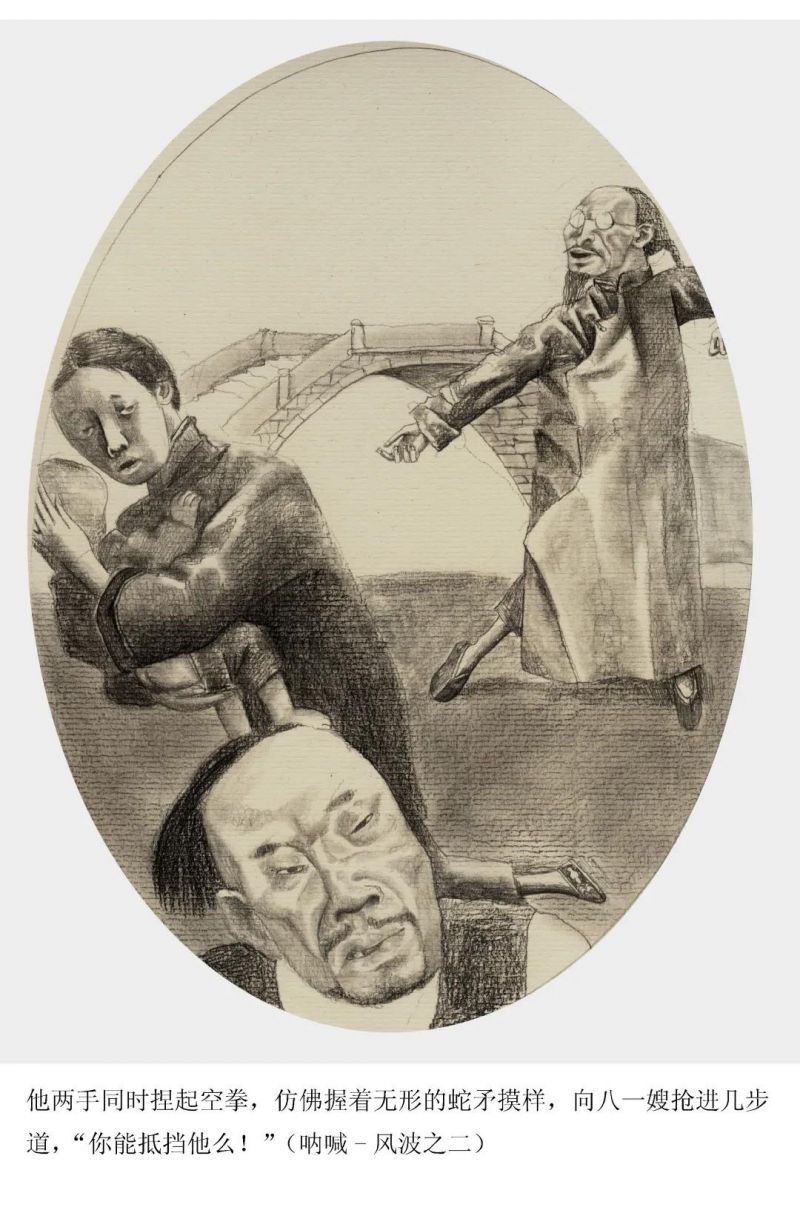

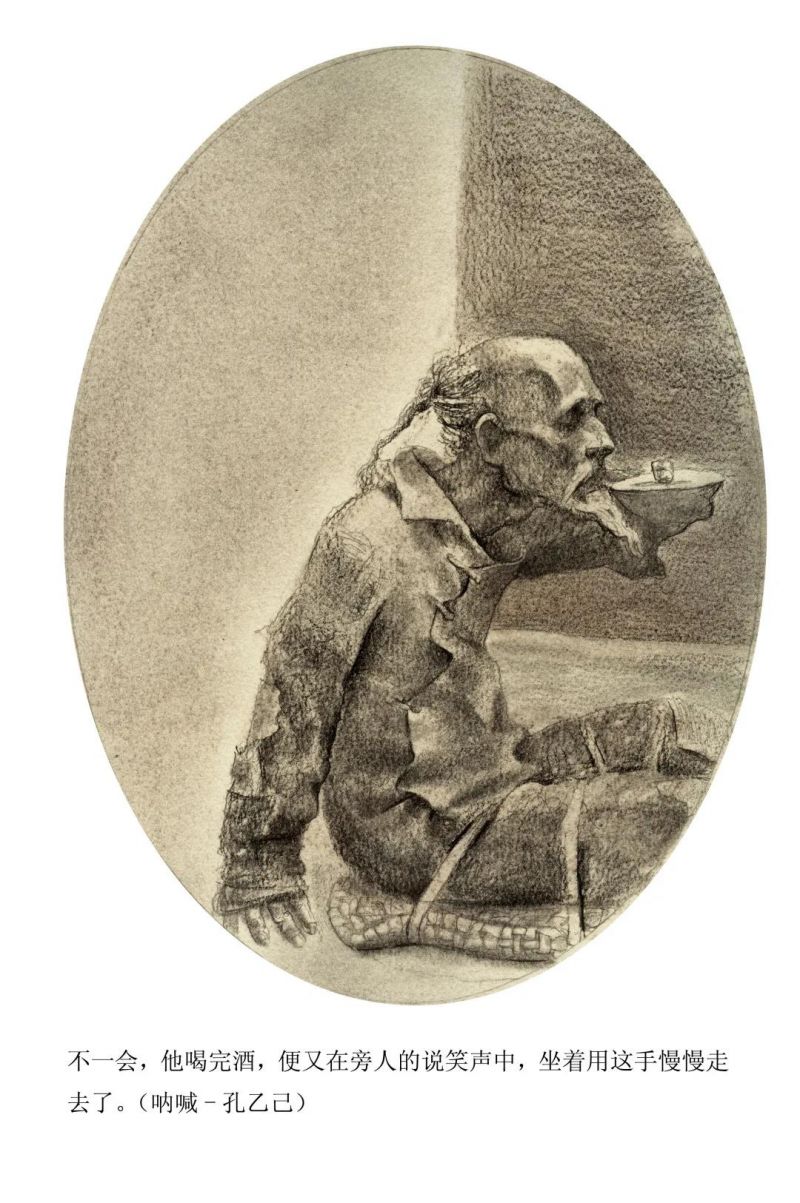

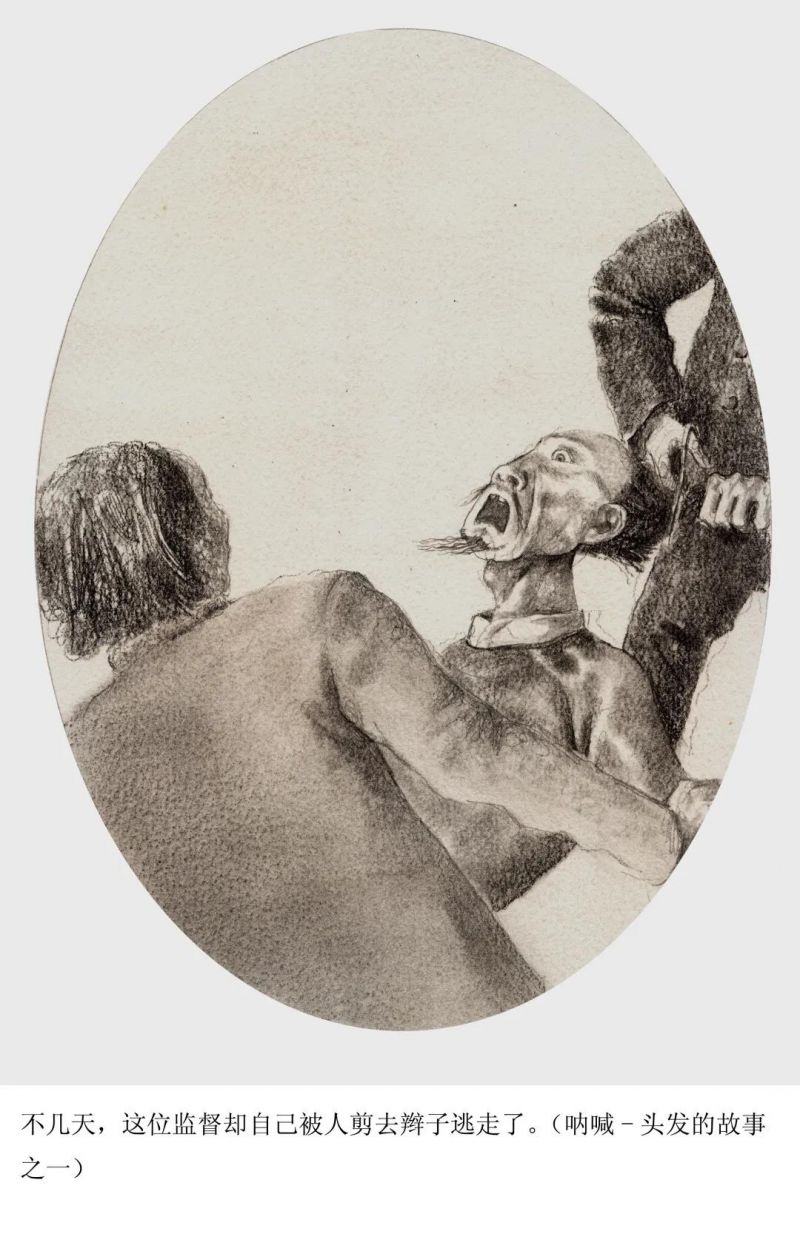

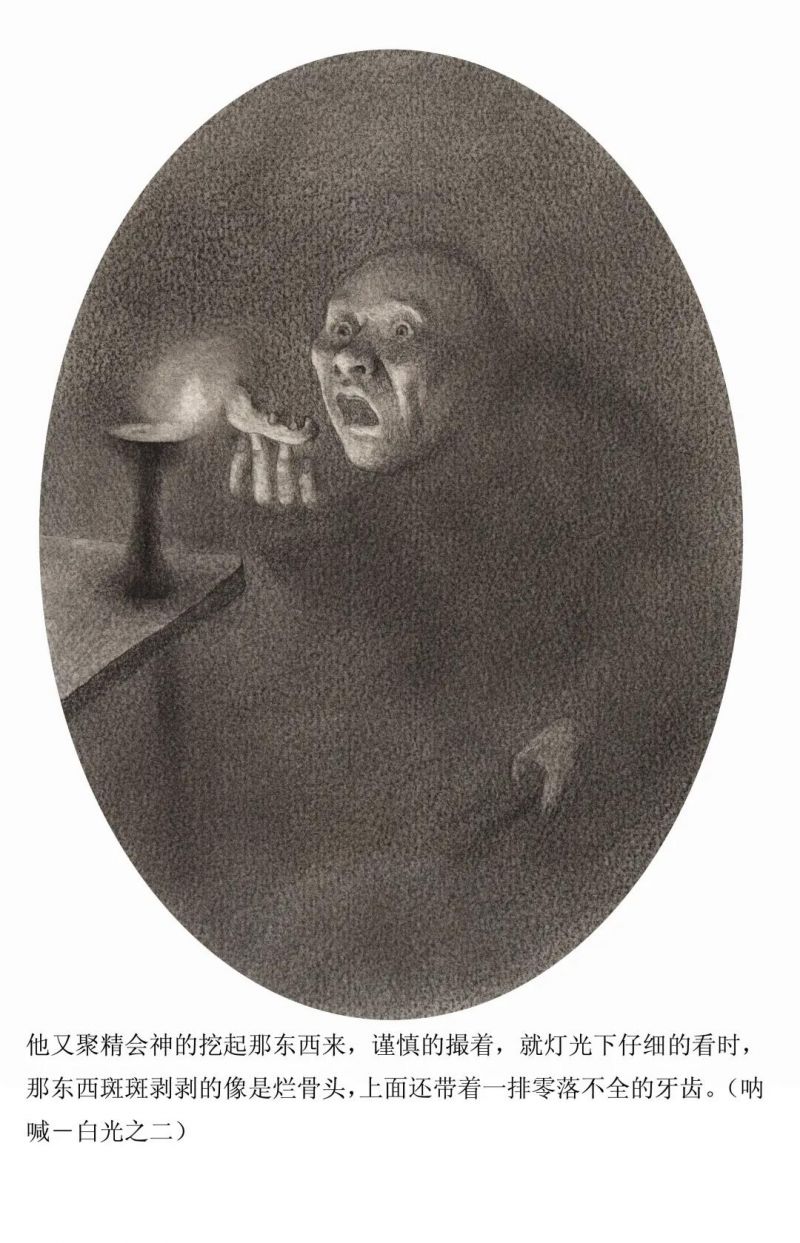

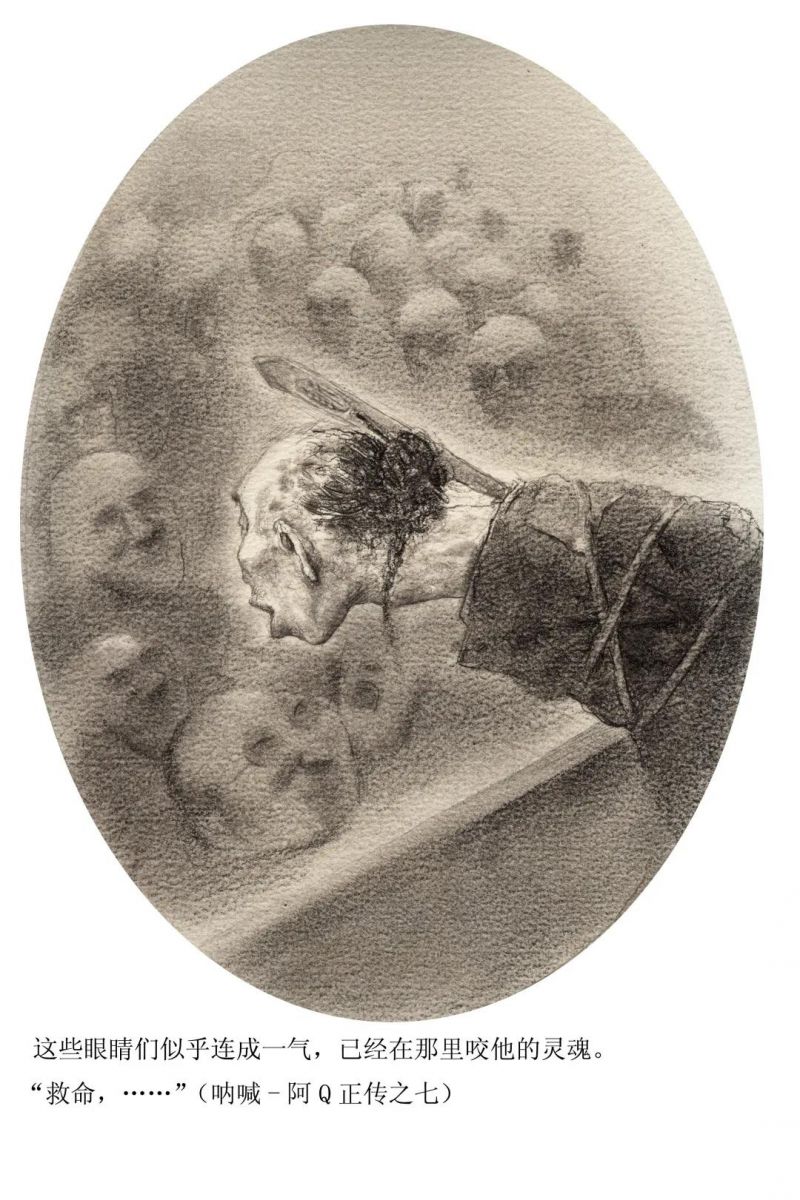

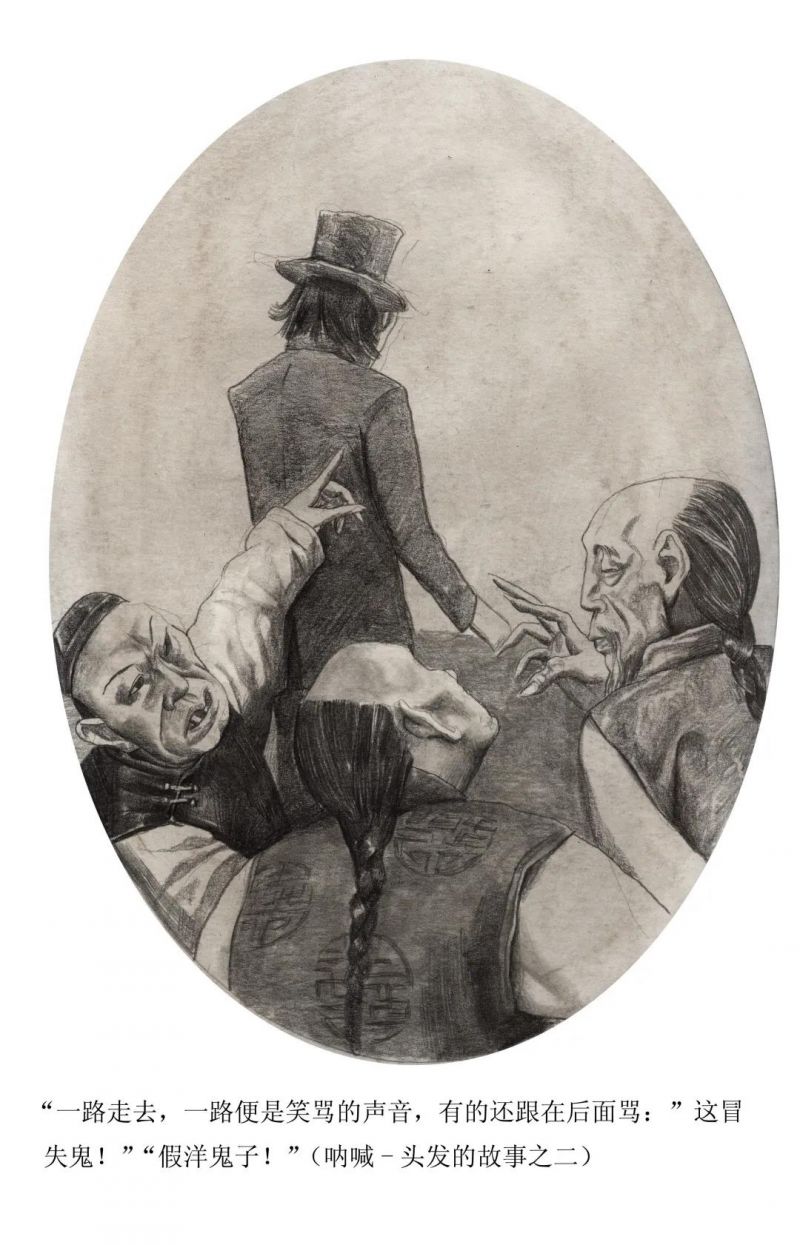

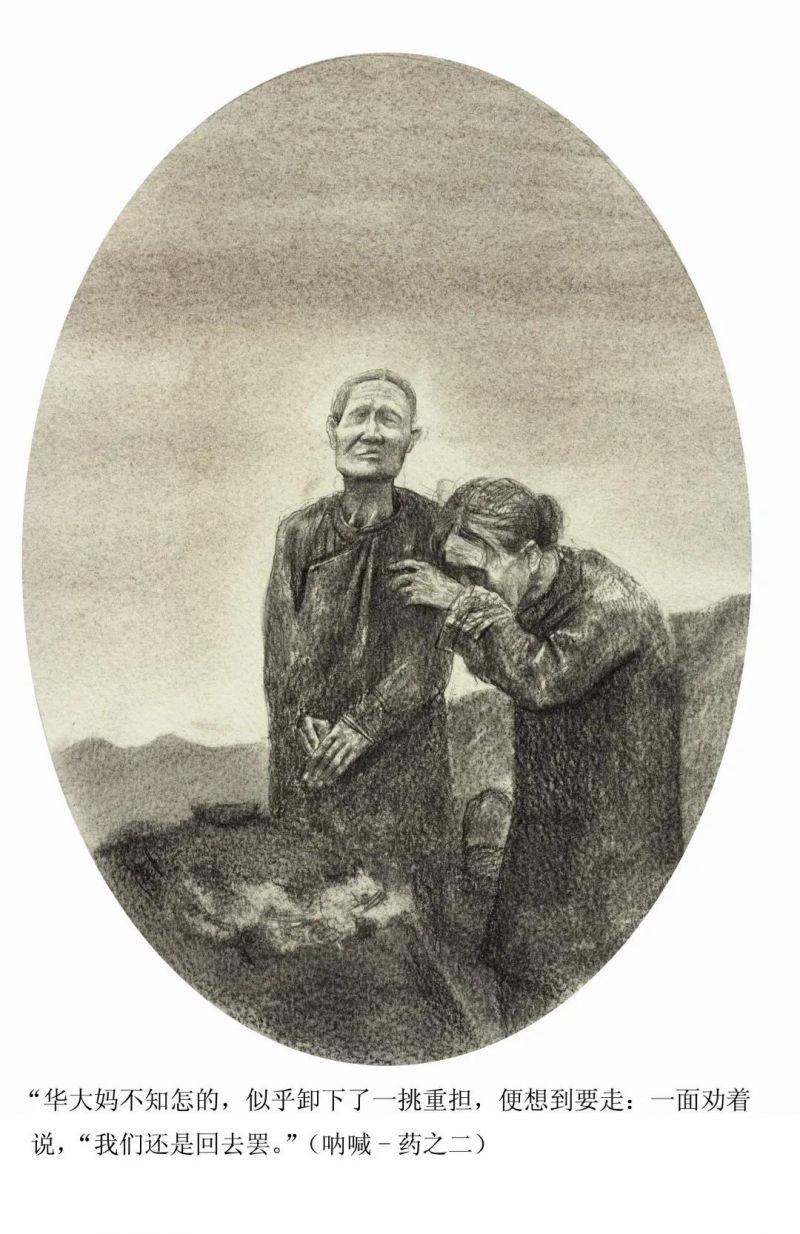

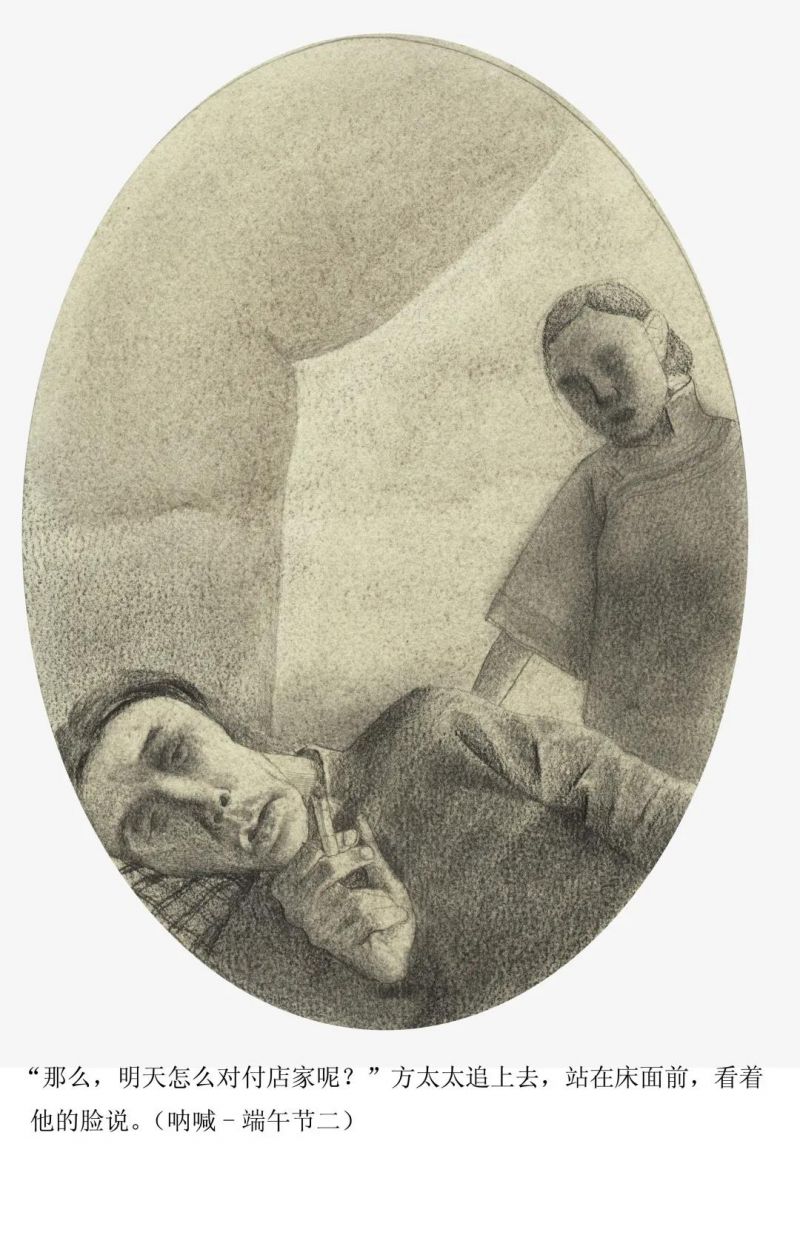

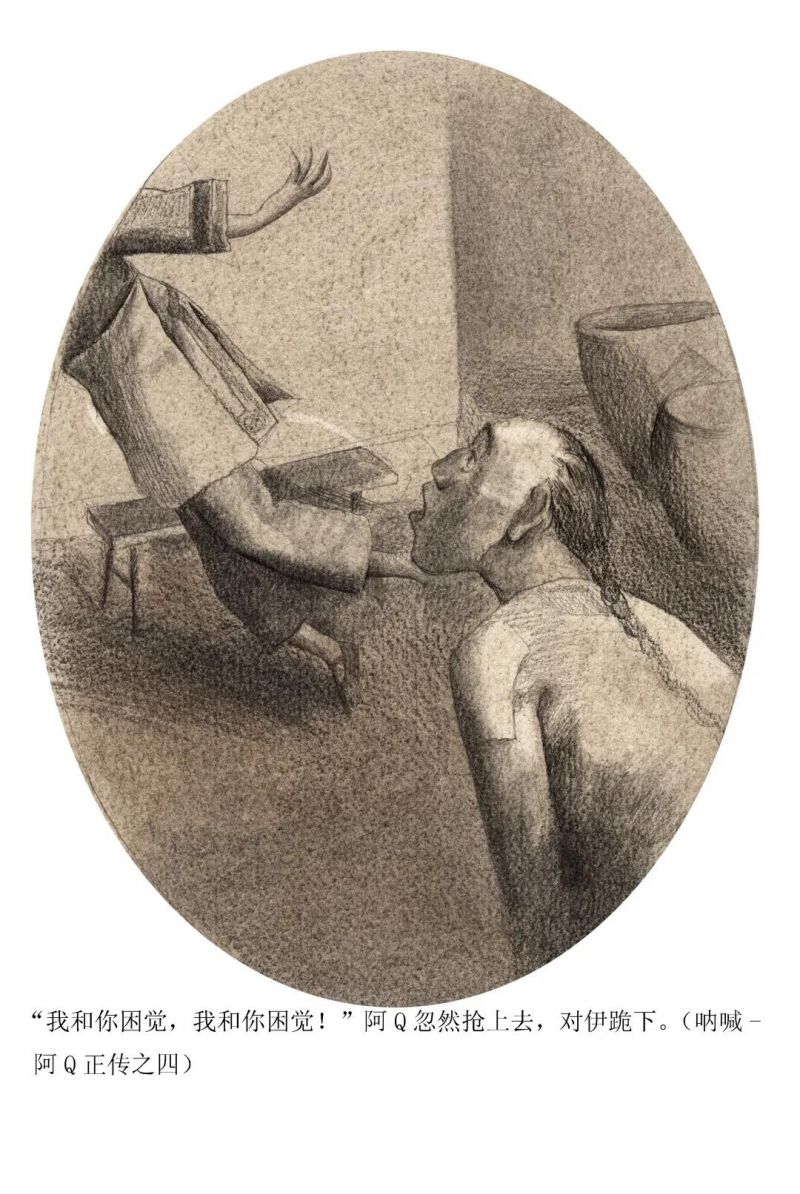

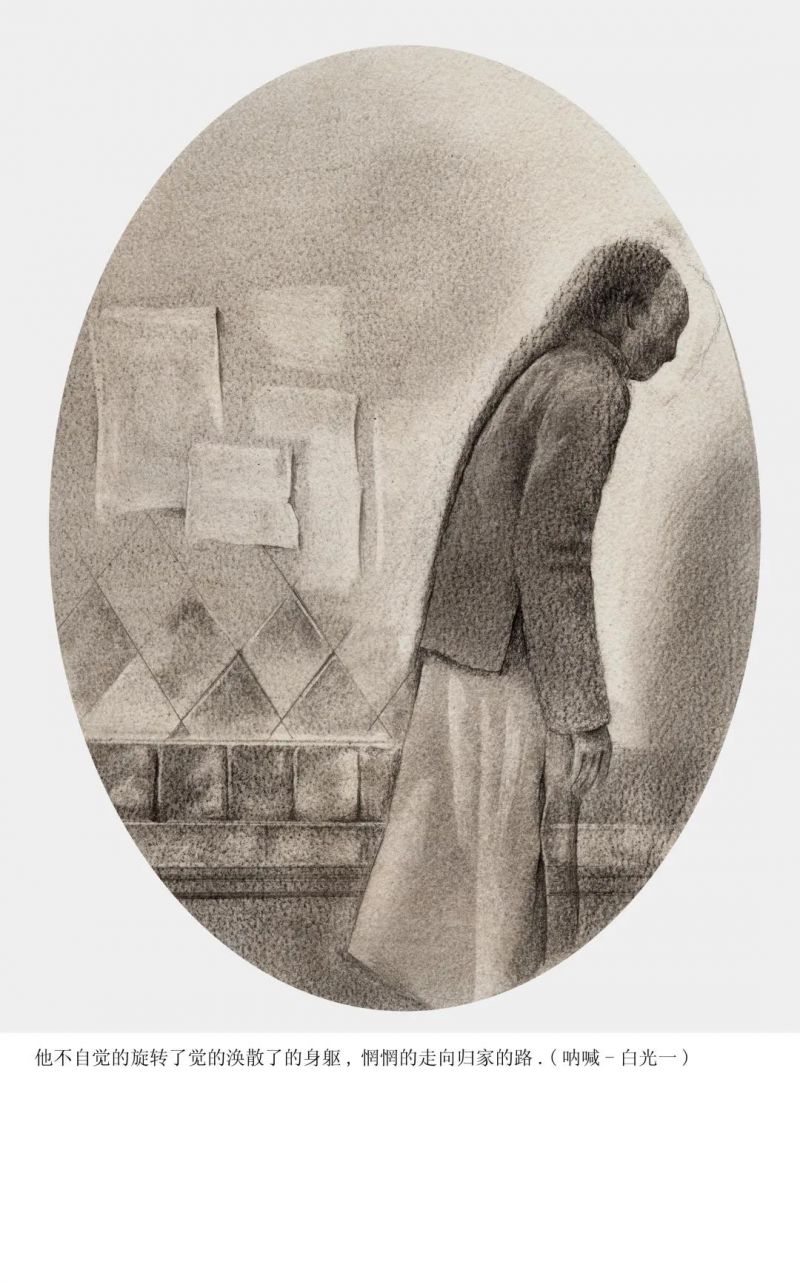

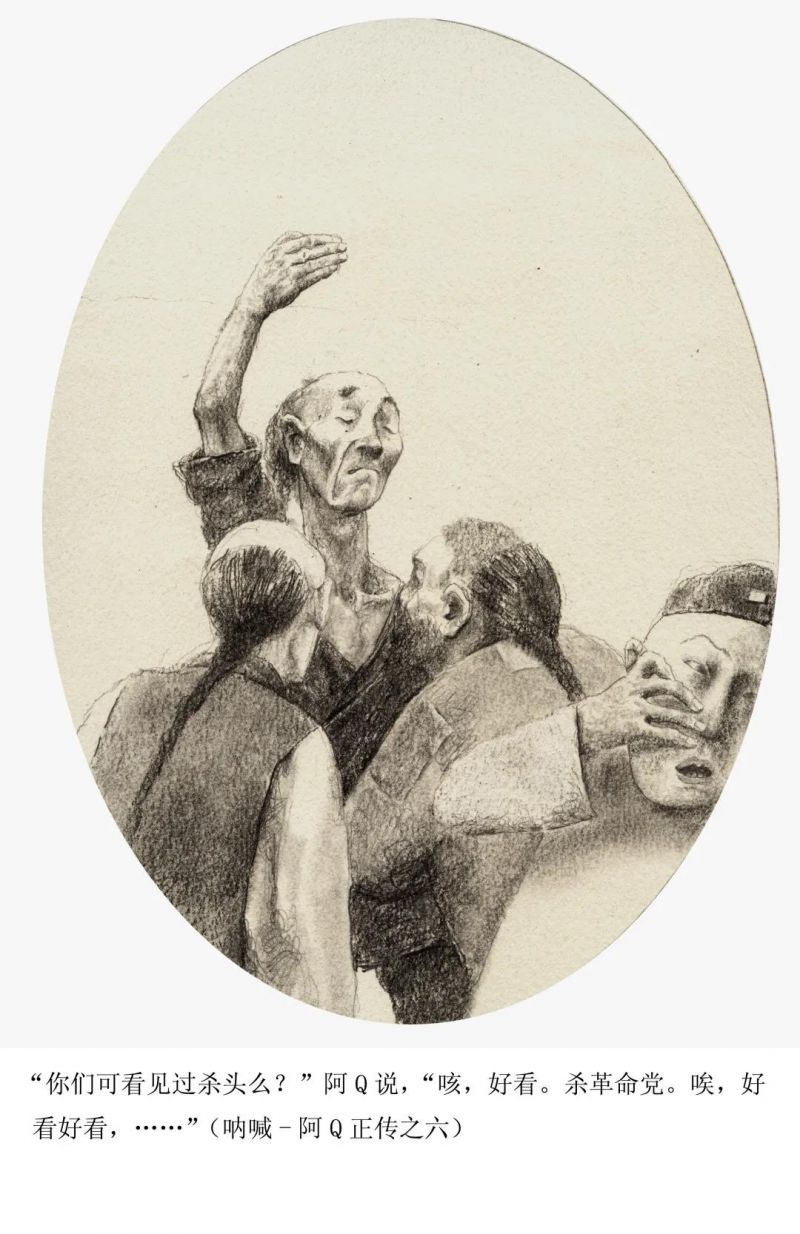

我比较喜欢在创作插图时适当脱离文字,插入轻松的“幽默感”、适度的夸张以增加读者对文章的想象空间。在一篇描述“上帝”的文章中,我将其想象成了一个长着翅膀,头戴光环,正在玩电脑的形象,略有诙谐的效果。在同一时期,我在给人民文学出版社画《呐喊》插图时,我也特意用夸张的手法创作了一批插图,如手持大刀唱戏的疯子,将男人女性化,女人男性化等,起到讽喻、映射的作用。有趣的插图与喜剧电影一样,需要建立在严谨态度之上且又恰如其分地展现世俗的幽默和无奈,这的确需要作者具有贯通文字语境和视觉演绎的内驱表现力。

我始终觉得,文学插图创作是人物绘画重要的基础训练,假如没有经过这种训练,对于今后的创作发展就有阻碍,文学插图创作就像电影艺术中导演的身份,什么都需要了解,把自己训练成功底扎实的人,大量的插图创作也为我以后的其他绘画创作提供了诸多积累,那段游弋于文学与插图的岁月,也成为我创作生涯中难以忘怀的珍贵回忆。

以下为应金飞所作鲁迅《呐喊》系列插图

应金飞

现任浙江美术馆馆长,二级教授,中国民主促进会浙江省委员会委员,中国美术家协会第九届理事会理事,浙江省美术家协会副主席,中国美术家协会水彩画艺术委员会委员。

2017年入选浙江省宣传文化系统“五个一批”人才,2018年入选浙江省“万人计划”人文社科领军人才。