40年,我们一起走过 ——《读者》插图大型线上文献展 李小光 卷

一份成长礼物

李小光

为《读者》杂志绘制插图,已经10年有余了。基本上每期我都会画一幅。虽然稿子不算很密集,但整理了一下,竟也累计将近300幅。有的插图画得用心,所画文章的主题多年后还记得。有的插画则有匆匆赶稿之嫌,即便时隔数年偶然翻阅杂志时看到,也会感到汗颜。单纯的绘画创作,画得不满意不愿示人时,可以悄悄撕掉,就当不存在。可插图若已出版传播,作者感觉不满意,即便毁掉原稿,插图依然会依靠它的载体继续传播,介入读者的阅读活动,对人们的阅读和审美产生影响。插图的命运就是这样,无论你愿不愿意,从它印行的那一刻起就不仅仅属于你了。想到这一点,深感插图作者责任很大,时刻提醒自己面对新一期的插图约稿,不敢松懈。

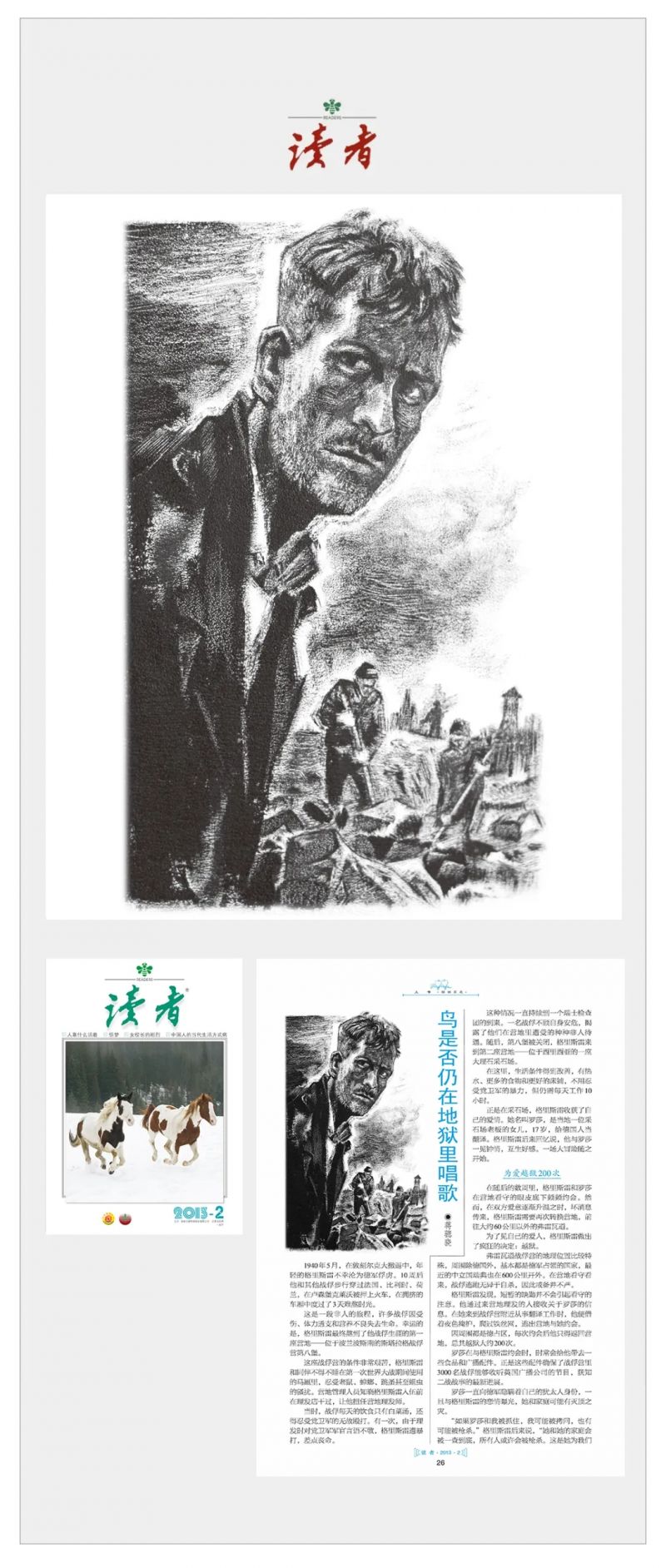

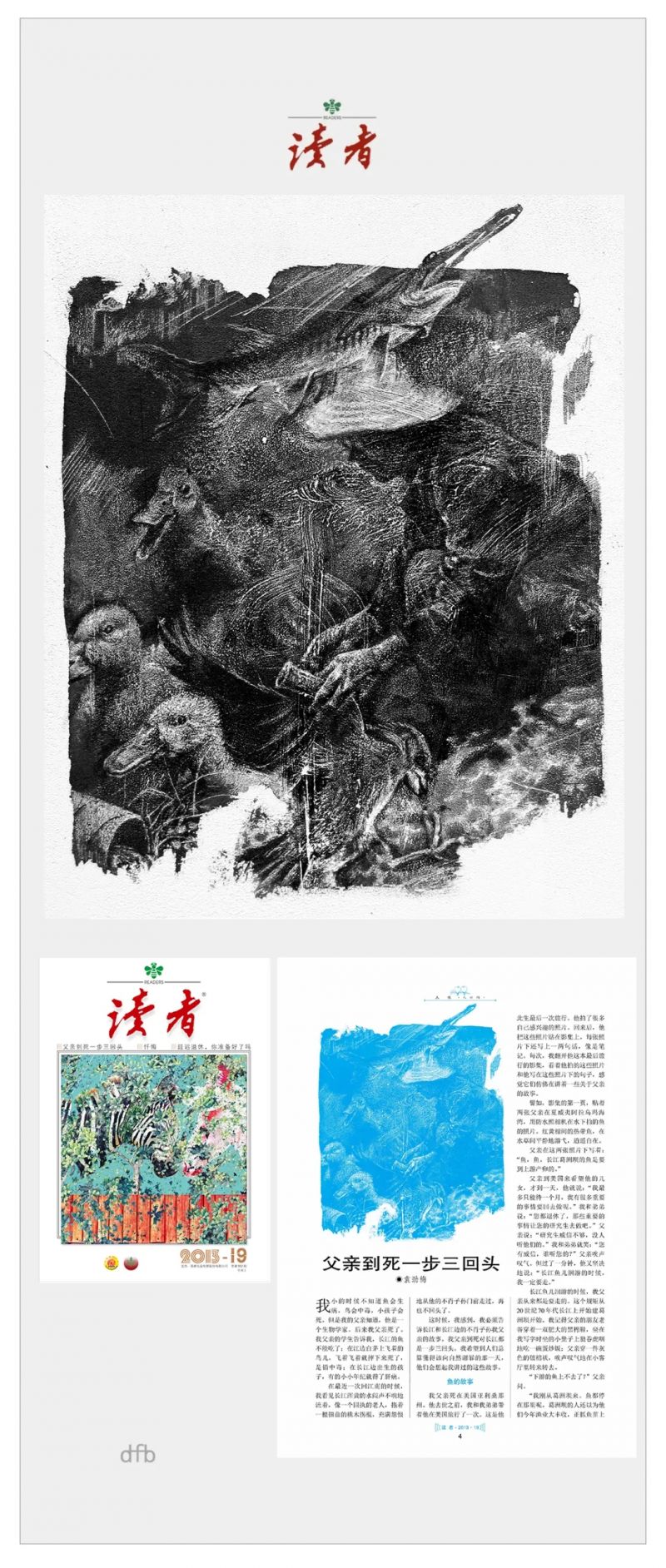

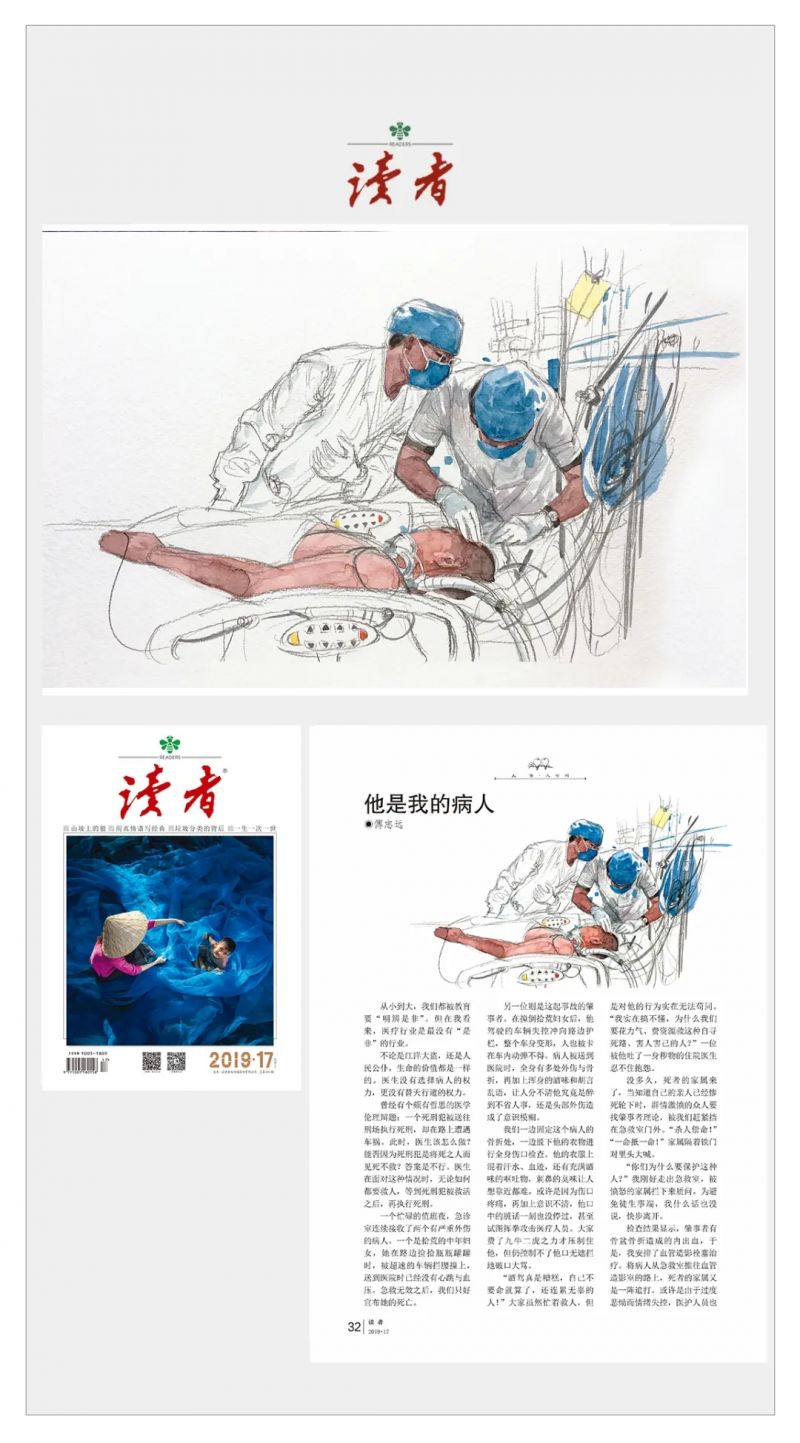

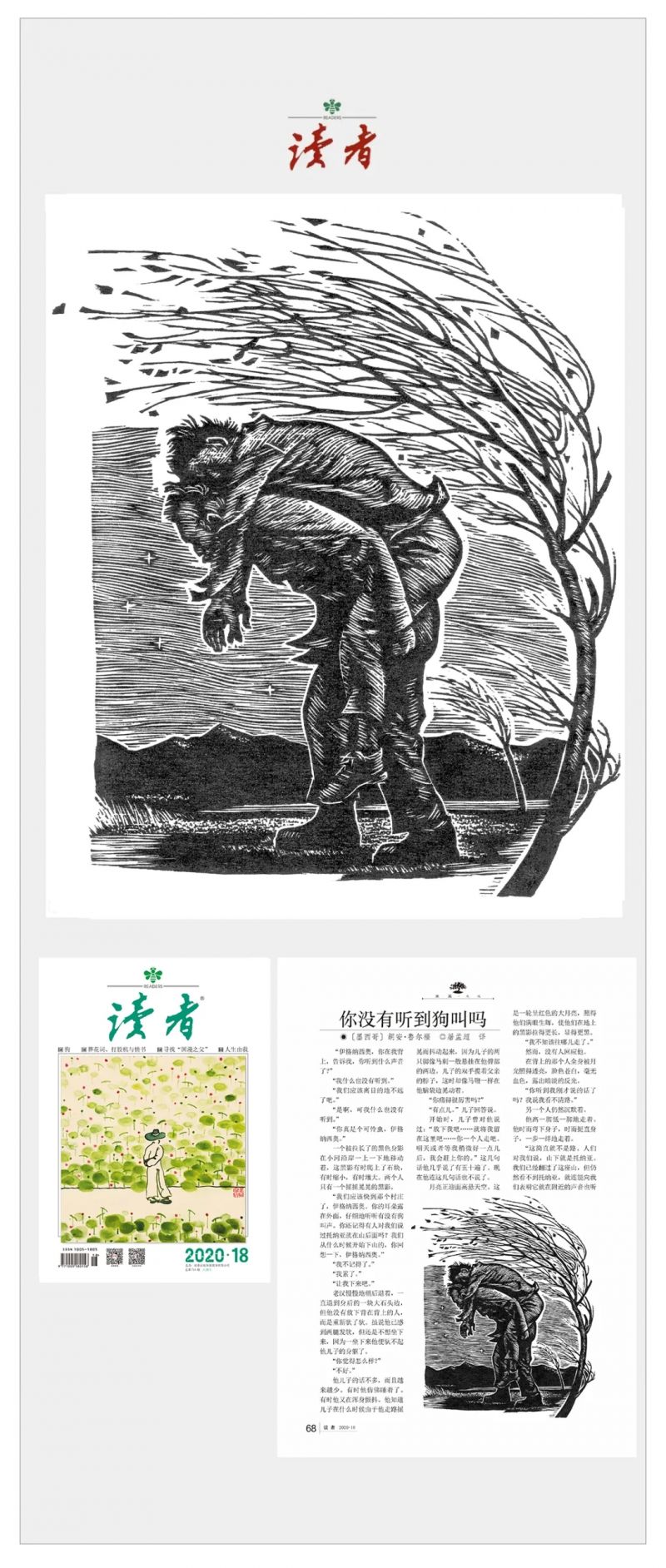

我在《读者》插图的创作中尝试过不同的绘画手法和表现方式,可以说《读者》为我提供了创新的舞台,感谢《读者》的包容。从黑白到彩色,从签字笔到水彩,从色粉到丙烯,从木刻版画到综合材料,我在传统手绘方式里试了个遍。造型风格上从偏写实的到变形夸张的,我也都采用过。因为时间跨度比较大,某种手法持续一段时间后我就会尝试做一些改变,所以有些插图的面貌差异较大。近一段时间,传统的黑白木刻是我用得比较多的表现手法。

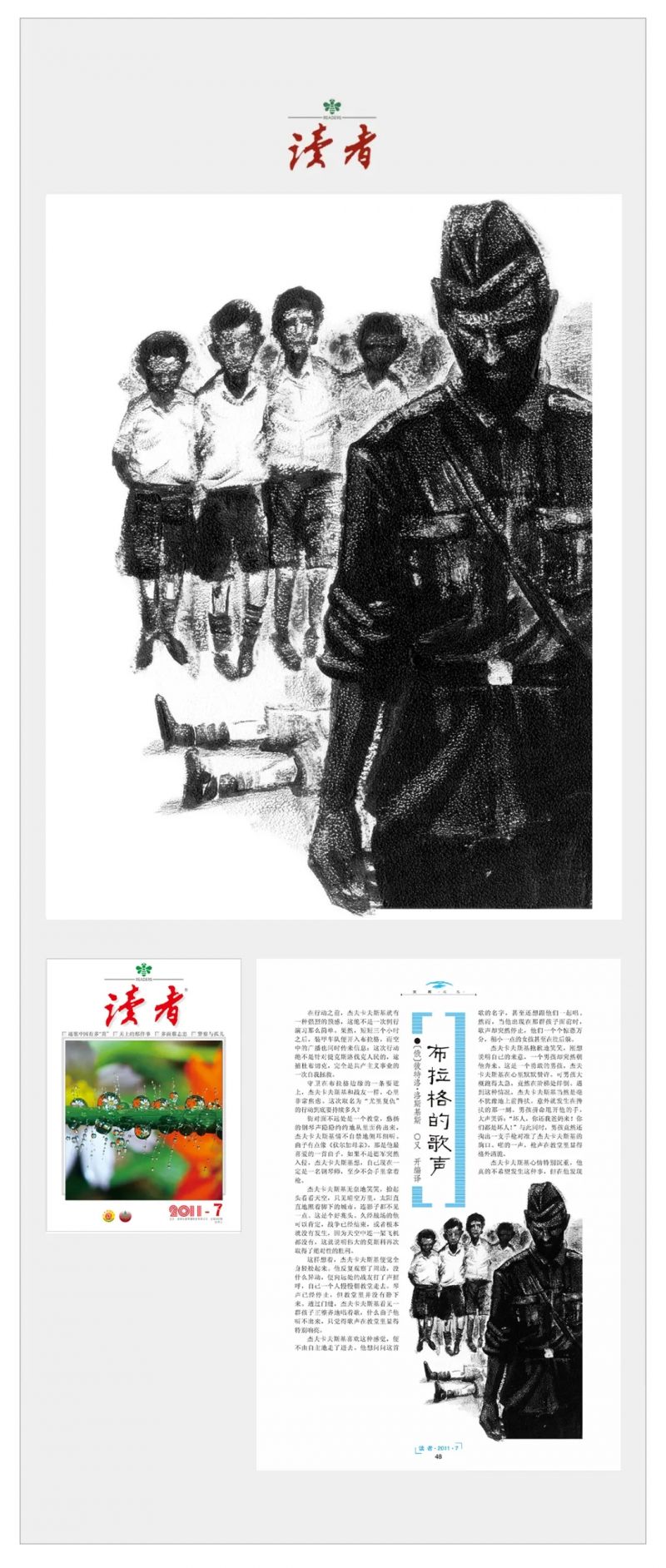

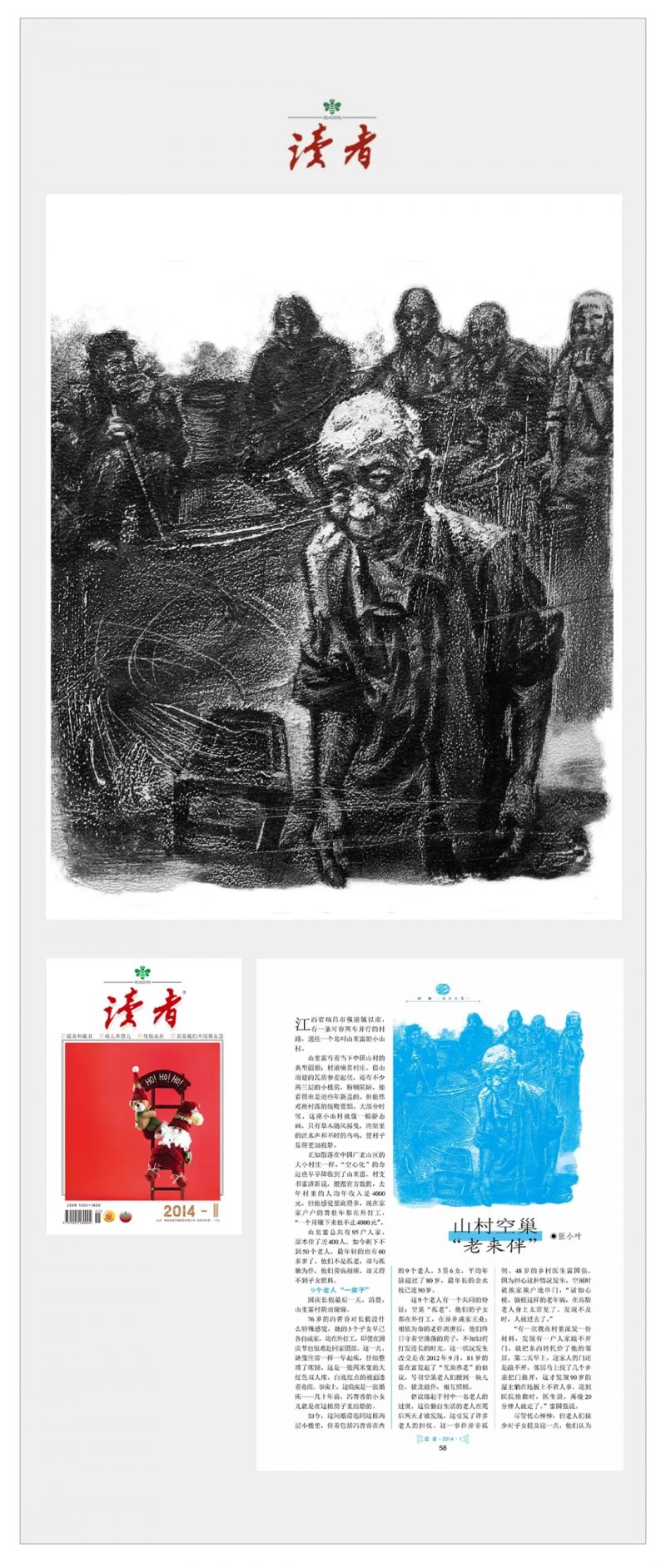

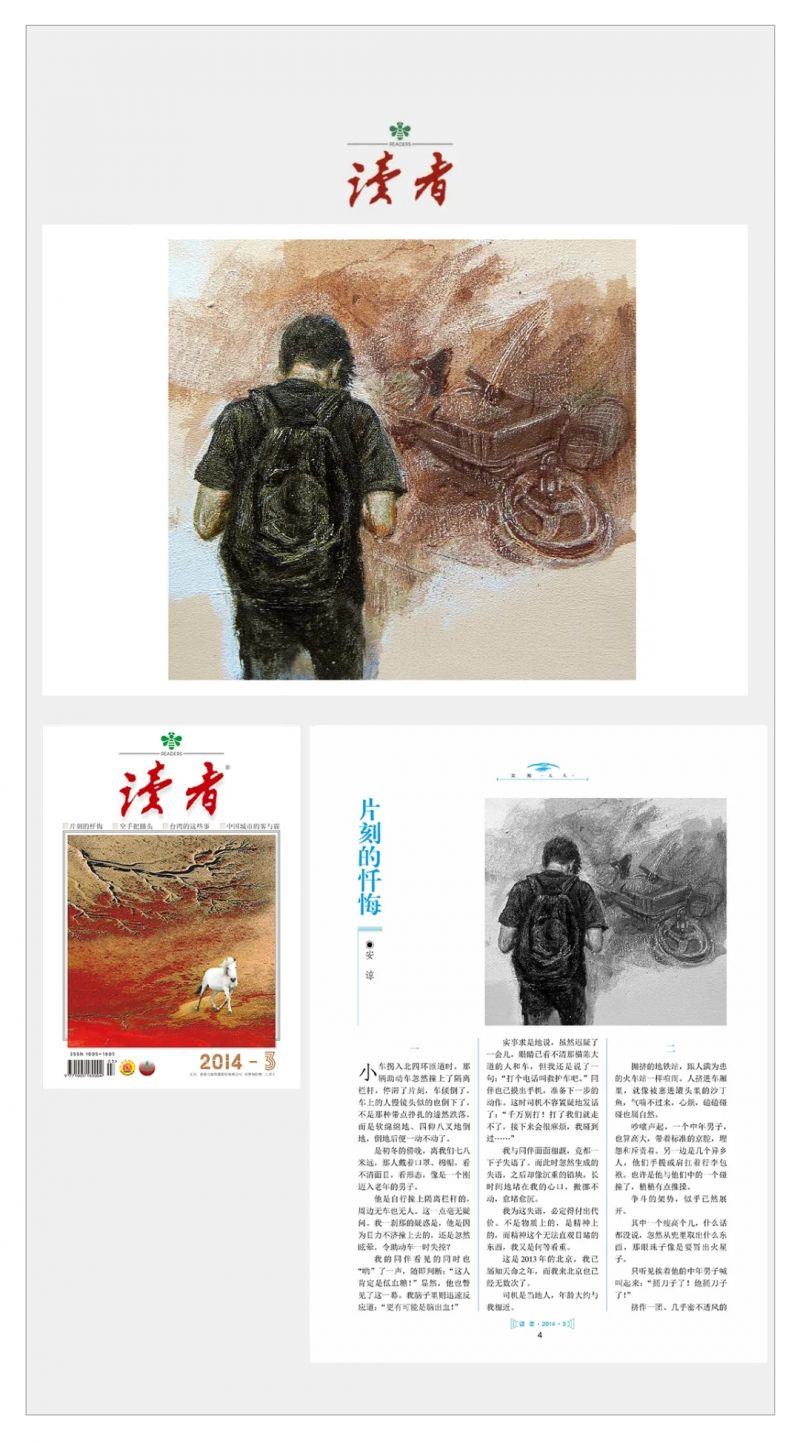

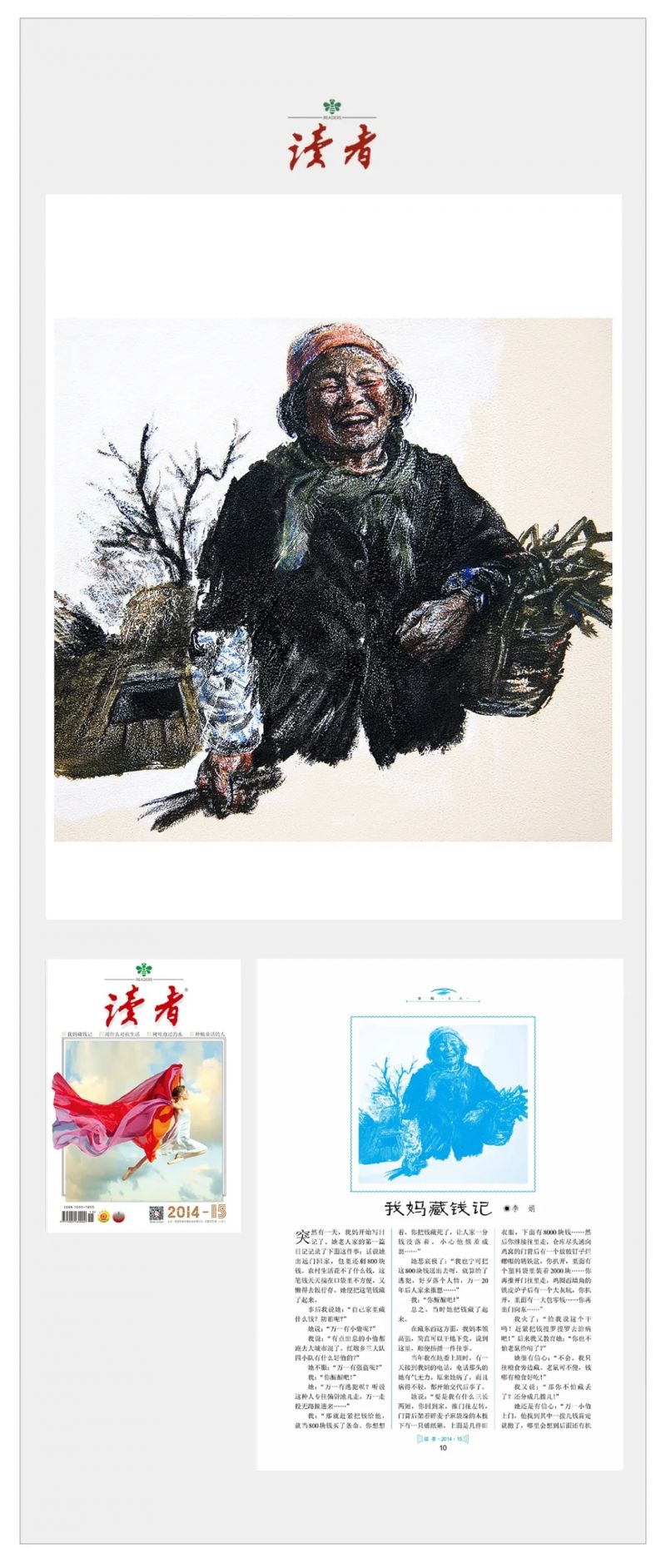

不同于一般的自由绘画,插图创作需要对应的文本。我希望插图不只是搭配文章的装饰或简单的图解,而应该是图文的彼此照应,提升读者的阅读体验。通常我会根据不同类型、不同内容的文章采取不同的插图传达策略。描写人物的文章,常采用肖像式的表现方式;故事性强的文章则侧重情节的呈现;反映社会问题或财经评论类的文章则会运用暗喻以及象征的手法。此外,插图的特点还在于其在载体中所呈现的尺幅。《读者》内文的插图通常仅有掌心大小,在绘画语言和表现手法上会尽可能考虑这种特点。我常在插图中采用刻画背影动态的方式来表现人物的内心与性格,这样可以更加含蓄,并留有想象的空间。在这方面,《读者》充分尊重插图作者的想法与表达,给予我很大的自由创作空间。

《读者》插图也常让我和这个时代发生关联。这种关联一方面是所画插图的文章很多是最近生活中发生的事;另一方面我画过插图的文章作者或主人公,有些人的人生又发生了很大的改变,甚至成了新闻事件。印象深刻的一篇文章是《最懂互联网的的哥》,文章讲的是一个年轻的“80后”的哥的故事。他每晚都在中关村的互联网企业楼下揽客,好管闲事,懂得运用网络去表达观点。画完插图3年后的一天,偶然看到新闻报道,这个的哥遭遇车祸不幸身亡。震惊之余,让人唏嘘,更感叹生命的无常。我虽然不认识他,但因为《读者》的插图,我和这个陌生的哥的命运发生了某种关联。2020年新冠肺炎疫情最紧张的时候居家防疫,每天关注新闻,内心不能平静。我用系列小版画的方式记录了那段日子的所闻所感,后来发表在《读者》2020年第6期的抗疫专题上。

不为人知的是,在为《读者》画插图时还藏着我的一点小私心。在一些与孩子、父子亲情有关的文章插图中,我曾多次将儿子的形象描绘其中。最早从出生百天的婴儿到现在成为小学生,以这样一种方式,记录了他的成长并和《读者》联系在了一起。我想等他长大重新翻阅那些插图时,一定是件很有趣的事,也可以说,这是我送给他的一份成长礼物。

李小光,1975年生,河北唐山人。1999年本科毕业于河北师范大学美术系,2009年研究生毕业于中央美术学院版画系。现为南京艺术学院副教授,中国美术家协会会员,中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员。