王光辉 | 编一套盛满乡愁的书,献给脱贫攻坚倒计时中的乡村

摘要:在陇南,我们帮扶的是武都区洛塘镇一个名叫架子石的村子,这个村子距离武都百余公里,需要蜿蜒穿过挤挤挨挨的陡峭山岭才能到达。从大的地理概念上,这里是秦岭北坡的秦巴山地区域,群山隔绝,遗世独立。这里的山很有特点,多呈锥形,刺天耸立,密密乍乍,层层叠叠。

因为扶贫工作的安排,这几年我多次去甘肃陇南、庆阳的贫困村开展帮扶。

在陇南,我们帮扶的是武都区洛塘镇一个名叫架子石的村子,这个村子距离武都百余公里,需要蜿蜒穿过挤挤挨挨的陡峭山岭才能到达。从大的地理概念上,这里是秦岭北坡的秦巴山地区域,群山隔绝,遗世独立。这里的山很有特点,多呈锥形,刺天耸立,密密乍乍,层层叠叠。

架子石村就位于一片锥形山峰其中一座的半山腰。我自认为出身农村,见多了贫穷的表情和姿态,然而,这里的贫困还是出乎我的想象。我们在许多贫困户的棚屋里查看走访,他们致贫的原因或许多不相同,然而贫穷的表现却是一模一样。在这里你能深刻地理解关于贫穷的所有成语,诸如“家徒四壁”“一贫如洗”是多么的贴切。走出这些人家的家门,放眼碧绿如画的山野风景,你会发现纯粹物质意义上的贫穷是多么坚硬和尖锐,足以刺穿任何诗意的精神层面的想象和悲悯。

在庆阳,我们帮扶的是镇原县庙渠乡一个叫店王的村子,这里处于典型的黄土高原边缘地带,纵横的沟壑既阔大又深远,翻过一道梁,又是一道峁。有一次去的时候正在修路,车子驶过细密的黄土,车后滚滚的尘土狼烟般冲天而起。

在陇东高原,窑洞是千百年来的传统民居,随着农村生活水平的提高,现在已经很少有人居住,但我所帮扶的一户人家至今仍住在窑洞里。从山梁上步行而下,走过杂草丛生的陡坡小径,经过已被废弃的窑洞墙院,路边的桃树杏树核桃树自由生长,抵达山坡中腰最后一户人家的窑洞门口,在这里我再一次目睹了贫穷与匮乏。

对面的山坡上有新种的麦子,还有被撂荒的块田。入眼处,是与陇南不一样的风景,却是一样的贫穷。

千百年来被文人诗意描写的乡村,还有很多就这样真实而残酷的贫穷着。站在这里才能深刻理解脱贫攻坚的意义——它的的确确是关乎那些棚屋和窑洞的主人生命价值的一项百年壮举。那些人,不是一个两个,而尚在成百上千。他们和我们一样,需要有尊严的生活,需要与时代同步的生命价值。没有谁,天生就应该贫穷。扶贫经历让我真正理解了脱贫攻坚,这是给乡村在物质上提供基本保障,从精神上维护基本尊严,为日益现代化的中国消弭最后的裂隙和疤痕,让最为偏远的地区和人民能够共享国家发展的成果,这是十分伟大的工程,值得动员全国之力来推进。

贫穷的乡村,无法盛放诗意的乡愁。山村的野趣,诗意的栖居,才是中国人千百年来付诸文字和回忆的乡村。在中国绵延千年的农耕文化中,乡村是“采菊东篱下,悠然见南山”的闲与淡,是“近乡情更怯,不敢问来人”的急和窘,是“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰”的哀与愁,是“小时候/乡愁是一枚小小的邮票/我在这头/母亲在那头”的深切挂念,更是文人士子梦里汩汩流淌的情感、才华的源泉和全体中国人最后的精神家园。

在当代中国,我们这一代以及之前的几代人,身上几乎都有脱不去的乡村根脉和记忆。消灭贫困,给乡愁一方诗意的寄居,为现代中国延续那份曾经浓墨重彩的人文血脉,当是脱贫攻坚的文化含义。

这一套“乡村文化振兴丛书”里,有勤劳致富的艰涩,有农家亲情的沉郁,有乡间嫁娶的欢喜,有远眺家园的怅惘,更有对文明与希望的追逐和对传统观念的守望。这些日渐远去的场景和情感,在这套书里有生动活泼的追忆。这套书里的文章选自《读者·乡土人文版》杂志,这本杂志曾对西部大开发和乡村振兴发出过热情讴歌的声音,它的选文精神与它的母本《读者》杂志一脉相承,宗旨上更专注于发生在农村的故事和温情。这套书由《读者·乡土人文版》的老主编胡亚权、蒲安应编选,分为三册,分别是《良好家风篇·旺家媳妇》《淳朴民风篇·谁喊了我的名字》《文明乡风篇·人不留客火留客》。虽然都是乡村故事,但三册在主题上各有侧重,细心的读者可以从中发现各自独立的奥妙和旨趣。

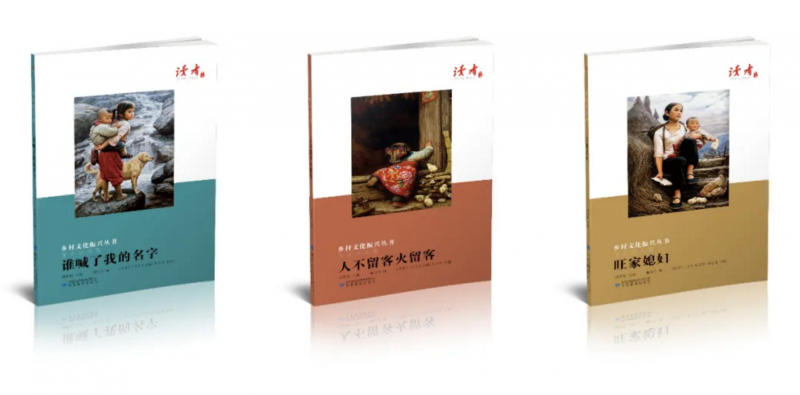

这是一套朴素的书,从封面到内文,无论是开本的选择,还是纸张材质的运用,都显示着一种“勤俭持家”的内在气质,简约不浪费,低调不奢华,这种气质与选文的内涵精神相映成趣,又相辅相成。在图书装帧日渐奢华弥漫的今天,这样的一套书有返璞归真的淳朴。

最让我心动的还是封面和内文插图,这位名叫李自健的画家,他创作的乡村人物油画,风格写实,彩色逼真,人物血肉饱满,表情与姿态呼之欲出。画中人物个个既健康又生动,仿佛曾经的青梅竹马,又似旧日的隔壁邻居。我不由在心里赞叹,在这个艺术新概念层出不穷的时代,还真有人如此地倾心于农村题材的绘画创作。虽然无法对这些画作做出更专业的评价,然而放在这本书里,我只能说,在与文字的对照阅读中,那些画中人物都有了鲜活的灵魂,她们赋予文字以具象的逼真,将书中的一个个小故事定格为剧照般的生动。我必须说,这套书的编辑践行了一次近乎完美的图文相配。

脱贫攻坚已经进入倒计时,到今年年底,全国将完成这一历史性的壮举。作为出版人,我们有理由以自己的方式来积极参与并见证这一伟大的时刻。而这一套“乡村文化振兴丛书”的出版,恰是我们所能呈现的最为诚挚的期待。

责任编辑:万鑫